デザインが社会に着実に根ざすようになりました。2016年のグッドデザイン賞の受賞結果を見わたしてみると、ひとつのデザインが突出してイノベーションを誇示するよりは、ひとつひとつのデザインがいわば各々に見出した役割を誠実に担いながら、それらが集積することによって私たちの生活世界の全体像を成しているように感じられます。

日本の社会は、成熟した社会として、デザインにもそれに適した成り立ちを求めています。「何かを変えること、新しいものを生み出すこと」がデザインの務めであるように考えられた時代から、すでに状況は異なっています。いまデザインは、変化や進化の度合いを競うのではなく、「人々の日常の暮らしを豊かなものにする」という観点に立ちながら、すぐれて地に足が着いた深化をしている段階にあると理解できます。

世の中の課題や人々がこうありたいというニーズを見通す目線の解像度が高められ、必然的なデザインの像が明瞭に結像されるようになってきたからこそ、デザインが単なる“役に立つ便利な対象”ではない、社会の中で共有される価値を生み出し、望ましい社会像を導ける力を持つことを、グッドデザイン賞は提示したいと考えます。そのために2015年度からこの「フォーカス・イシュー」を創設しました。フォーカス・イシューは最新のグッドデザイン賞を通じて、社会的に重要であると考えられるテーマに向き合いながらデザインのトレンドを総括し、デザインの可能性を開拓しようとする試みです。今回は9のイシューを設定して、それぞれのイシューに対する識見を9名のディレクターによる提言としてまとめました。この提言のなかではひとつひとつのデザインが持つ意味が積極的に読み出されることで、これからの社会を築いていく指針としての価値が示されています。

デザインが表しているのは、豊かで、人々が希望を感じられる社会を築いていくためのモデルにほかなりません。グッドデザイン賞は、さまざまな可能性を秘めたモデルを社会に届けるためのファシリテーションの役割を担っています。フォーカス・イシューはその鍵概念となるものです。

世界人口の激増と、それに伴う資源浪費で、地球環境と人間社会は折り合いがつかなくなってきている。さらに地球規模での気候変動が本格化して、未来の不確実性が増している。地球環境と人間社会の「共生関係」はぐらぐらと揺れ、その揺れはひどくなるばかりだ。それでも、こうした状況に一石を投じながら、確かな共生の関係を築いていこうとするさまざまな活動が認められる。

恵みとの共生

「地球環境との共生」と言うとき、二つの視点で考えたい。一つは「自然の恩恵との共生」、もう一つ忘れてはならないのが「自然の脅威との共生」だ。

私たちの暮らしは言うまでもなく「自然の恩恵」の上に成り立っている。経済(金儲け)を優先するあまり、そのことを忘れてしまって、恵みの土台となっている自然を破壊してしまい、自分で自分の首を絞めているのが現状だ。この状況をどう打開して行くかは、20世紀から引き継がれた課題である。

このテーマに正面から取り組んでいるのがバイオサーファクタント「ソホロ」だ。化石燃料に依存した洗剤・化粧品づくりから脱却するために、微生物の発酵によって界面活性剤をつくる技術を開発する意欲的な試みで、すでに量産化までこぎ着けているため、普及すれば社会的な影響は大きい。都市ごみからバイオエタノールをつくる京都市の「『都市油田』発掘プロジェクト」、廃品回収のイメージをデザインの力で変えようとする「えこ便」は、「ごみ」が持つマイナスイメージを「資源」というプラスイメージに名実ともに変えている点がデザインの効果と言えるだろう。薪ストーブ「アグニ ヒュッテ」は形状のデザインの良さだけでなく、日本の森林荒廃を防ぐための資源活用策として、薪材としてはデメリットの多かったスギやヒノキの間伐材を効率的に燃焼する技術開発がなされている点に注目したい。

地域の自然を活かした循環型システムで注目されるのは、長崎県・五島列島で行われている再生可能エネルギーの実証実験「離島発 風と水素による循環型社会構築実証実験」である。洋上に浮かべた風力発電機で離島のエネルギーをまかなうだけでなく、余った電力で水素を発生させ、その水素を使って燃料電池船を離島間で運航させている。地域の木を使って家を建て、使った分以上の植林をする埼玉県の「家を建てながら近くの森を守るECO」も20年以上の実績を誇る循環型ビジネスだ。「雑木林の連層長屋 宮脇町ぐりんど」は、山から続く傾斜地の地形と生態系を活かした住宅で、生物多様性を失わず自然循環の中に建築を位置づける挑戦である。「地域性種苗を用いた生物多様性の取組み」は遺伝子の多様性保全を不動産開発に取り入れた活動だ。

脅威との共生

今年、異例のコースをたどって東北 ・北海道に大きな被害をもたらした台風10号に象徴されるように、極端な気象現象が日常化しつつある。「自然の脅威との共生」も待ったなしの課題だ。

気象情報や河川水位などのセンサー情報を統合し、ユーザーのスマートフォンに災害予測や避難情報を提供する「石川県河川総合情報システム」は、これからも頻発するであろう河川流域災害に対応する試みとして注目したい。小型電気自動車 「FOMM コンセプトOne」は、津波や洪水の発生時に水上を航行することでサバイバルが可能な電気自動車としてデザインされている。

日本各地で問題になっている、温暖化や生態系の変化が原因で繁殖しすぎた鹿による獣害に取り組んだ誘鹿剤「ユクル」 もユニークなプロジェクトと言えるだろう。そのほか「東京防災」、「無印良品 いつものもしも」など地震災害に対する取り組みも多くあったが、今後は気象災害へも視野を広げたプロジェクトへの進化を期待したい。

世界観を変える。人を育てる。

地球環境と共生する社会をつくるには、そのための知恵やセンスをもった人が社会の中に育っていく必要がある。高尾山の魅力を伝える「高尾599ミュージアム」や、自然と共に暮らす学習プログラムを提供する宮城県雄勝町の複合型体験施設 「MORIUMIUS」は、人を育てる目線が丁寧に組み込まれたプロジェクトである。

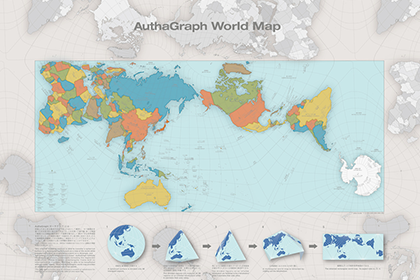

デザインが新しい世界観を提示する力を持つことを再認識させてくれたのが「オーサグラフ」だ。形や大きさのゆがみがなく、中心のない世界観を提示した世界地図である。過去の世界地図の欠点を補うかたちで、数百年ぶりに発明された、この世界地図が投げかけるメッセージの重要性を多くの人に知ってほしい。

最後に、これからの期待について記しておきたい。今年のグッドデザイン賞では人工知能やIoT、バイオ技術など、先端科学やテクノロジーに根ざしたプロジェクトにも多く出会った。こうした動きは、確かに私たちの産業や暮らしを一変させる影響力を持っている。しかし、影響力が大きいからこそ、目先の経済価値ばかりを追いかけた短期的なイノベーションに終わらず、長期的に発現する社会価値にも目を向け、地域や地球の問題を解決していく取り組みが増えてほしい。「地球環境との共生」を実現するグッド・イノベーションを生み出す力がデザインにはあると信じている。

既存の社会基盤を大切に活かし、縮小する社会に向かい合う人口減少が進む地方都市では特に、社会基盤への投資を減らさざるを得ない。都市の資産である既存の社会基盤を長らえさせ、基本的な機能を維持しながらも、その時代や地域に見合ったかたちにデザインし直していく必要がある。

東日本大震災の津波で被災した鉄道の線路敷を活用した「気仙沼線/大船渡線BRT」は、復興プロセスの段階に応じた公共交通を速やかに導入するだけでなく、公共交通の選択肢拡張の可能性を投げかける。BRT(バス高速輸送システム)は南米やアジアを中心に世界各地で導入されているが、都市の急成長に長期的な交通計画が追いつかなかったり、地下鉄を導入する経済力がない都市が新規に導入するというイメージが強い。そうした「若い」都市ではなく、ピークを打って縮小する都市での導入の可能性を体現するのが「気仙沼線/大船渡線BRT」と見ることもできる。鉄道の維持にあえぐのか公共交通を廃止して自動車に依存するのかの二者択一ではなく、都市・地域の状況に応じて様々なモードを組み合わせた、しなやかな交通システムを形成するヒントになろう。

条件は異なるが、新たな台車が製造できないという制約の下で、既存の台車を活用して車両とシステムを刷新した「新型大山ケーブルカー」も同様に、既存の社会基盤を長らえさせながら、新たな価値を創出している。

社会基盤をまちに開く

近代都市計画では用途は純化・分化すべきものだったが、用途混合による都市再生がここ20〜30年の世界的潮流である。一方、都市を構成する社会基盤は、それぞれ独自の技術体系が確立しているためか、まだ合目的的な単機能のものが多いように思われる。団地は居住機能、公園はレクリエーション機能、鉄道は輸送機能、というように。しかし、そこにも変化の兆しは感じられる。

「ホシノタニ団地」「天王寺公園エントランスエリア“てんしば”」は、社宅と有料公園という単機能の閉じた空間を、複合化させてまちに開くことで、まちの多様な人々の生活を支える新たな社会基盤となり得ている例だ。「コミュニティステーション東小金井」も、連続立体交差事業によってできた新たな高架下の空間ではあるが、機能を複合化させてまちに開く点では共通している。

社会基盤供給側の論理で作られ運営されてきた従来のシステムに対して、そこに接するまちの側の論理から空間づくり・仕組みづくりを見直すことで、地域にも新たな価値が創出されうる。空間づくりでは、拠り所となる社会基盤があって、そこに寄り添うように、あるいは差し込まれるように、まちの側から求められる機能が組み込まれる。仕組みづくりでは、企画から運営まで、様々なかたちで公共セクターと民間セクターが協働し、あるいは役割分担をしている。

ところで、いずれの例でも鉄道事業者やグループ会社が主体となっている点は、偶然とはいえ、興味深い。日本の都市 ・地域においては鉄道事業者がすぐれて公共的性格を帯びていることと無関係ではなかろう。

社会基盤を地域愛着の基盤にする

社会基盤を地域や人の論理から再考する取り組みとして、近年増えている鉄道路線のブランド再構築のためのトータルデザインも挙げられる。「デザインブランドアッププロジェクトによる相模鉄道9000系のリニューアル」「323系と大阪環状線改造プロジェクト」のように、車両のデザインに留まらず、駅や制服、VIやイメージカラー、そして沿線地域との関係までを総合的に再デザインするプロジェクトが見られた。一方、「小田急電鉄業務掲示カラーユニバーサルデザイン化への取り組み」は、鉄道駅を中心とした情報伝達のデザインを見直すことで、誰にとっても使いやすい鉄道を目指している。

日本の大都市圏では、鉄道利用率が非常に高く居住環境や生活圏が鉄道に依存するため、鉄道沿線がある種の地域単位として認識される。これは世界的に見ても独特の現象と言える。大都市圏の鉄道は、輸送量、速さ、カバーする範囲を充実させることに努めてきた。その充実した社会基盤システムが、機能を提供するだけでなく、地域への愛着や人々のアイデンティティの基盤にもなるのだとすれば、地域社会やそこに生きる人の論理に今一度立ち返ろうとすることは自然なことだろう。

既存の社会基盤を維持・更新しながら新たな価値を与えていくようなデザインは、これからも増えていくだろう。さらに今後は、社会基盤の縮小や廃止を司るためのデザインも求められるかもしれない。パリのヴィアデュック・デ・ザールやニューヨークのハイラインなど廃線高架の公園緑地へのコンバージョンはわかりやすい先行事例だが、日本の社会基盤ならではの維持・更新・縮小・廃止のデザインがどのように現れるのか 、興味は尽きない。

縁あって、東京生まれ東京育ちの私が、新潟・南魚沼という「田舎」に住んで13年が経とうとしている。南魚沼に限らず、日本全国、田舎の生活者にとって「デザイン」とは、「都会に住む人たちのもの」であり、自分たちの生活と密接に関わっているという感覚はほとんどない。

田舎に住む大多数の人々にとって、デザインは「自分には興味のない付加価値」であり、昨今の「デザインで町おこし」という動きも、「都会の人を引き寄せるための手だて」程度にしか認識されていないのが現実だ。

デザインとは「問題解決のプロセスである」と私は思っている。これからの時代に必要とされるデザインとは「社会的ミッションに対して、どのように問題を解決できる方法があるのか」、その答えと提案なのではないか、と感じている。では、その「社会的ミッション」とはなんだろうか。地域社会というフィルターを通してみると、人間が危機と感じること、すなわち地方では「人口減少」と「歳入減」を根源とする社会インフラ整備と地域経済の複雑に絡んだ問題であり、都会では「災害」がいちばんの関心事なのではないだろうか。

とりわけ「人口減少」には問題が山積みだ。都市における災害は「確率論」であるが、地方の人口減少は「確実論」。さらに都市部のような所得の高い地域ほど出生率が低く、所得の低い地域の出生率が総じて高いという傾向は、労働力供給の点においてパラドックスになっている。つまり「地方」がどうやって活力あふれる街であり続けるかという点は、地方在住者にも増して、実は都会に住む人々が考えなければいけない問題なのである。

ところで、ウーバーやair bnbなどのシェアリングエコノミー、siriなどのAI、ドローンなどの新技術が世の中を賑わしている。これら新技術は、便利すぎる都会をより便利にすることや、誰かをおとしめるために使われるものではなく、地方と都会との隔たりを縮め、社会的弱者になりつつある地域の人々にとって優しいツールとなるべきだ。

タクシーを呼んでも来ない地域にこそウーバーの将来性があり、高齢化の進んだ集落にこそ自動運転の可能性があり、買い物が不便な場所にこそドローンの可能性があるはずだ。

そして新技術と同じように、問題解決のプロセスである「デザイン」に対しても、「いかに社会への提案性を持っているか」という点に人々の評価がシフトしてきていると感じるのである。

そんな切り口からグッドデザイン賞を俯瞰すると、一見「どのへんがデザイン?」と思えるものが、意義深いデザインであることがよくわかると思う。

たとえば「気仙沼線/大船渡線BRT」は、震災復興の段階的交通手段と捉えられがちだが、多くの地域で問題になっている赤字の鉄道路線をどのように残し、公共交通の軸とするかという示唆に富んでいる。

「岩沼市玉浦西災害公営住宅」は震災復興住宅であるが、この住宅は部屋に面したデッキを近隣住戸と共有し、さらにバリアフリーの歩行者専用道路につながっている。隣接する住戸とゆるやかに生活を共有する新しい形であり、高齢化や少子化が進む地域にとって参考になるに違いない。

新潟県十日町市の「ブンシツ」は、シャッター街化が進む地方の商店街がどのような活性化を目指すべきか、ひとつの方向性を示している。十日町市は今回の受賞作以外でも「自治体+民間」の新しい連携を模索しており、デザインを街づくりに取り込んだ先進地域と言える。

「ウダーベ音楽祭」もいたって単純な取り組みながら、地域コミュニティを活性化させる斬新なアイデアだ。

さらに「ホシノタニ団地」は今年のグッドデザイン賞でも象徴的なものだと思う。この集合住宅のある神奈川県座間市は、けっして「田舎」でも「地方」でもない「郊外」だが、人口減少は切実な問題であり、また築年数の経った住宅をどのように活かしていくのかは大きな社会問題である。この「ホシノタニ団地」は単に古い集合住宅をリノベーションして新たなコミュニティをつくったことにとどまらず、賃料は周辺の新築賃貸住宅以上という、新たな価値観も創出している。

同様に、賃貸住宅の入居者が利用できる「トーコーキッチン」も、郊外住宅地の新たな価値創造を示唆する作品だ。民間の一不動産業者が手がけているという点も興味深い。

郊外の高架下という遊休地を利用しながら、画一化させない街づくりに取り組んでいる点で「コミュニティステーション東小金井」も注目に値する。昨今、日本は北海道から沖縄まで、複合ビルも駅前も郊外も全国展開チェーンの店に埋め尽くされる勢いだが、文化と地域性の継承という点から考えるとけっして好ましいことではない。この施設は地元の小規模事業者が入居できるようにさまざまな工夫が凝らしてあり、新たな地域住民のコミュニティにもなっている。

そして「日本にもやっとこういう時代が来た」と思わせるのが、ヤンマーのトラクター「YT3シリーズ」だ。農業生産者にとってトラクターと軽トラックは、もっとも生活に密着したモビリティである。トラクターにもっとも重要なのは機能と安全性、快適性であるが、それだけでは味気ない。所有することに喜びがあり、自慢したくなることも重要だ。このトラクターは機能に優れているだけでなく、「生活に彩り」を添えている。

デザインとは、けっして都市住民のためにあるのではない。“おしゃれな人”たちのためだけのものでもない。2016年。日本のデザインは新技術と同じく、社会の諸問題を解決する可能性に満ちている。そして地域、地方経済を活力あるものに変えていく可能性に満ちているのだ。

革新的な医療技術(医薬品や医療機など)はそれだけで優れたデザインといえないのか、という根本的な問いがある。

そもそも医療機器の開発には工程上、デザインを含めた設計を適切に行い、管理し、品質を保証するという決まり事がある。つまり、医療機器としての薬機規制をクリアしているならば医療機器としてのデザインについて合格点が付けられる。だから医療製品に対しては、「それ以上のデザイン」にこだわる必要がないのではないかという見方がある。

医療は公共財であり、誰にも平等に提供されるべきという原則がある。近年、医療技術の向上や高齢化により、とりわけ先進諸国において医療費の高騰が社会問題となっており、できるだけ医療費を抑制するという社会的なミッションが生じている。その時に、そもそも医療の目的は治療や診断が安全で有効的に行われることであるから、表層的なデザインにコストをかけることは、結果的に医療機器や医薬品が一層高価になり、医療費の高騰につながる。これでは、医療を充実させるというミッションと矛盾してしまう。であれば、極論すれば「見た目はどうでもよいではないか」という考えも合理的なものと言える。

他方、もう少し離れた視点が考えてみると、医療が必要な人は健常な状態ではなく弱っている状態なのであるから、少しでも暖かみのある医療サービスを提供してあげることは癒やしにもなるので理にかなっている。そうであれば、見た目も人に安らぎを与えたり、それに接する人から格好良く見えるようなデザインは実はとても大切な要素なのではないかと思うし、装着感をよくするために患者さんと接する部分の素材にこだわったりすることも必要なのではないかと思う。そうなら、やはりできるだけ見た目もよくするべきという見方にも一理ある。

このような医療領域のデザインにまつわる視点の二極性や判断の難しさに対して、製品デザインの質、イノベーション性といった点から注目される実践が多くみられた点は心強い。

レントゲンの撮影装置や超音波診断装置などの領域でデザインの向上を真摯に追求した製品があった。「FUJIFILM DR CALNEO AQRO」や「Sono Site i Viz」など、中でも、患者さんの目線に立って、小型化や静音化を果たしつつ、外観上も美しく仕上げた製品として、 持続的自動気道陽圧ユニット「ジェイパップ」は、医療機器のデザインに対するつくり手の思想が明確に表されている好例といえた。

同様に、長らくイノベーションが求められていた領域に対して、新しい視点でデザインによる変化を挑み支持されたものがあった。「モルフ」は、用途を空港や飛行機内専用に設計された車椅子で、航空機利用者の負担軽減につながるアイデアはとても画期的といえる。「COGY」は車椅子に自力で推進力を加えられるペダルをつけたことで、下肢の不自由な方が、自分の足でこぐ世界初の車椅子である。足を使うことで日常的にリハビリをすることにもなり、その斬新な発想がとても高く評価された。「モルフ」も「COGY」もユーザーの視点から、長らく変化の少なかった車椅子のデザインを本質的に変えるという製品であり、こうした着想には、普段我々が気づくことがなかった新しいイノベーションが新たに生まれてくる可能性を感じた。

これらが示すように、今年はマイノリティや社会的弱者といわれることもある方々に対する製品や取り組みに優れた提案が目立った。髪の毛で音を感じる新しいユーザーインターフェース「Ontenna」は、ヘアピンのように髪の毛に装着して使い、音の周波数を光と振動に変えることにより、様々な音を耳で聞く以外の新しい方法で認知する。耳の不自由な方を中心に新たなコミュニケーションツールになる可能性もあり、そのチャレンジと全体的なデザインの質でさらなる発展を期待させる。

「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」は、障害者をはじめとするマイノリティや福祉そのものに対する「心のバリア」を取り除こうと、2014年より渋谷区と超人スポーツ協会との共催で渋谷ヒカリエを中心に開催されている展示会である。いわゆる福祉という枠を超えてしまい、かっこいいと思えるようなこと、よりポジティブでクリエイティブなことをやっていこうという発想が人々に支持されているのだろう。

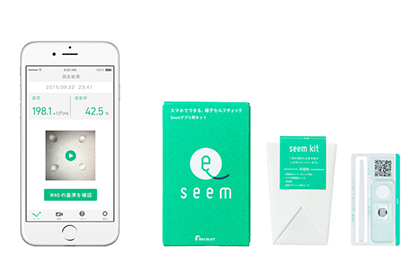

ここで、グッドデザイン賞の評価に関わる重要点に言及しておく。そもそも医療機器は規制の対象であって、規制に合致していなければどんなに優れたデザインと思われてもグッドデザイン賞に該当しえない。医療機器として薬機規制を遵守していなくてはならないのである。アプリと専用キットを使い、精液を撮るだけでアプリが解析して精子の運動率や濃度の状態をチェックできる「Seem」は、不妊の一因とされる男性の機能を自宅で簡便にスクリーニングしようとするサービスであり、今まで注目されていなかったメンズヘルスへの関心を高めるデザインに優れた製品と評価された。この製品については、あくまでスクリーニングのために使用するものであり、医療機器には該当しないというのが応募者のスタンスであった。他方、医療機器として一般的名称:「精子・精液分析装置」がある。これはクラスIの医療機器で、その定義は「試料中の精子の濃度を測定し活動度(運動性)の特性を示す装置をいう」である。筆者はこの製品が医療機器に該当する可能性が極めて高いと考えている。ではどうするべきか?ディスカッションの結果、薬機などの規制遵守についての責任は応募者にあり、主催者側がその判断をする機能は持たないということで収束した。特許侵害などに対する判断も同様で、それゆえ応募者の判断に基づいた申告に沿って審査を行うことになった。万一、グッドデザイン賞受賞対象において違法性が確認された場合は、受賞者の申し出により受賞が抹消されることになる。今回の議論で薬機規制とグッドデザイン賞について、一定の審査の基幹が認められたことがプラスであった。

総合的にみて、今年の審査を通じてまさに医療新時代を実感した。IoT技術やICT(Information and Communication Technology)により医療と健康の界がますます希薄になり、IoTが身近になってきたことがうかがえた。

これまでは病気になったら医療を受けるというように、医療と健康とは別次元のものであったが、今や、いかに病気にならないようにするかという予防の概念が社会に滲透してきた。その背後に子供の頃からの健康データをICTを用いて一括管理するパーソナル・ヘルス・レコード(PHR)などの広がりも見られ、実際にPHR関連のアプリやプログラムが複数応募されていた。今後は、ロボティクス、AIなども加わり、医療と健康に関する製品がますます多様になりそうで、医療技術における優れたデザインの意味もさらに追求されるであろう。

2016年のグッドデザイン賞を安心・安全の観点でとらえた際の特徴として、災害に対する備えを取り上げた対象がとても多くみられた。地震や台風などの災害に対して「備えあれば憂いなし」の考え方は必須であり、事実、備えによって多くの命が救われることがある。自然が相手である限り絶対的な安全ではないにせよ、一定の安心感が得られる点で取り上げられて然るべきである。一方で、生活における安全は災害に対する備えだけではない。

前回のグッドデザイン賞では、安心と安全は、トラブルには見舞われないだろうという主観的な評価と、事故発生確率が低いという客観的な事実という点で異なるという説明をした。私たちにとり望ましいのは、技術的に安全が確保されていることをユーザーが認識した結果として安心感を覚えるという構図だが、必ずしもそうとは限らない。例えば製造物責任法は製品の欠陥による事故の責任をメーカーに負わせてユーザーを保護する法律である。事故などの民事裁判では原則として原告が立証責任を負うのに対して、この法律は例外的に被告に立証責任を負わせる特別法である。つまり、事故が起こった時にユーザーが訴えることを容易にしただけであり、直接的に製品を安全にしたわけではない。それでも、訴訟リスクを回避するためにメーカーが製品の安全性向上に注力するようになったため、結果としてユーザーは安心して製品を購入できるようになった。法律を背景としてユーザーがメーカーを信頼できるようになった点が特徴といえる。

製品の安全設計が確かならば上述の理想的な構図と成り得るため、デザイナーにはユーザーの安心をもたらす確かな仕事が求められる。安全設計は視覚的なデザインの対象としては地味になりやすいが、そこに美観や信頼感を伴う意匠性があれば、よりユーザーにとって魅力的な製品となるであろう。

「ストレスフリーアクティブ学校制服 」は、子どもたちがのびのびと活動するために人間工学的な分析に基づいてデザインされている。子どもたちの活動を妨げないデザインは自由な活動と健全な発育を支援する製品としての位置付けに至ったと考えられる。「弱吸啜用乳首」はNICUの乳児の吸引力を考慮した製品であり、栄養摂取を確実にすることで健康な発育を支援すると考えられる。いずれも子どもを対象とした製品であり、子どもに製品を買い与える親から強く求められる機能を提供している。

芝刈機「バロネスLM2710」は、ゴルフ場の芝の刈り込み用の芝刈り機である。昨今の我が国の高齢化は就業人口の減少を招いており、これまで当然のことであった環境を維持するのが困難になりつつある。ゴルフ場の刈り込みも特有の技術を要するため、作業者の引退による人的資源の損失は無視できない。

特定の用途に供される製品ではあるが、安定した社会を構築するための支援策として誰にでも品質の高い作業ができる機器を提供している点で、私たちにとっての安心を生むデザインのひとつといえるだろう。

迅速流体継手「サニタリーカプラ」は、食品工場などで使用される配管やホースを繋ぐ製品である。配管が確実に着脱されるとともにメンテナンスを容易にしている点で、毎日の生活の基盤である食の安全を衛生面で支えている。一般のユーザーの目に触れることのない地味な製品であるが、確実に私たちの生活に安心をもたらしている。工業用内視鏡「IPLEX NX」は工場や航空機の品質検査で用いられる製品である。我が国の産業が誇る品質の高い製品の数々は、作業工程における緻密な品質管理に支えられている。製品の機能をより確かなものとするインスペクションもまた地味な作業であるが、ここに高いデザインの成果を具備した点で評価できる。

小田急電鉄の駅構内業務掲示制作プロセス「『誰にとっても見やすい業務掲示を!』カラーユニバーサルデザイン化への取り組み」は、ロナルド・メイスが提唱したUD7原則の一つ「必要な情報がすぐ理解できる」の実現に寄与している。欧州などと比較して我が国の鉄道における情報提供は現在でもかなり進んでいると思われるが、従来的な情報提供だと人によっては確かな情報が得られないことがある。UD化により提供された情報をすぐに理解することが困難であったユーザーに安心を与える取り組みである。

いずれの製品も、安全を支える確かな品質を約束するとともに、デザインの質が高い優れた製品である。安全そのものは普段の生活で意識されることは少ないが、万が一のトラブルに見舞われた時にその重要性が意識される。どんな製品も使い方によって危険を招くのは当然ながら、理想的には安全や危険を意識しないで生活できることが望ましい。すなわちデザインには安全を約束する機能が求められる。ここで紹介した製品はいずれも、堅実な立ち位置から安全を約束するための機能を有していると思われる。

製造物責任法が信頼を作り出したように、デザインが安全を約束することに寄与できることが望ましく、「デザインに約束された安全性が生む安心感」の意義を提言したい。

今、教育の再デザインが求められている。社会の要求に応える新たな学びの提案とも捉えられるデザインが「学びの内容」、「学びの方法」、「学びの環境」という3つの観点から認められ、そのことを教育と学びのあり方の変化として理解したのが前年度であった。そして今回は、それらの変化をさらに「促進」、「創造」、「拡張」するデザインが認められた。

促進

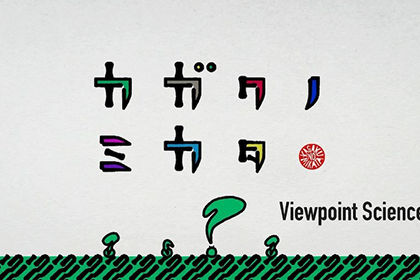

昨年度定義付けをした3つの学びの変化を「促進」するデザインが多数見られた。学びの内容としては、ロボットによるプログラミングで創造力や課題解決力を育む「KOOV」、地域産業にプログラミングやデジタル工作を組み合わせて創造力を育む「ロボット動物園」、日常生活の中で不思議に思う心やテーマを発見する力を育むテレビ番組「カガクノミカタ」など、自ら課題を発見し、解決する、もしくは新たな価値を創造する学びにつながるデザインが多い。2020年度から小学校においてプログラミング教育が導入されるが、その動向を支援し、学習内容の変化を加速する一助となる取り組みが複数あったことが印象的だった。

学びの方法面では、主体的な学習で創造性を育むカードゲーム「おっとっトランプ」、学生が能動的に学ぶ授業スタイルに合わせた「スクラムシリーズ」、多様な観点から物事を観察し、議論する力を育むテレビ番組「昔話法廷『三匹のこぶた』」など、主体的・能動的に学ぶ、他者と協働しながら理解を深める学びを家具やツール、コンテンツからサポートするデザインが目立った。

学びの環境面としては、地域の産学連携により実践的な学びの場を提供する「のべがくプリン」、学校・家庭・地域を繋ぐことにより地域総がかりで子どもたちを育む「てらこや」をはじめ、地域で学びの場を支援する取り組みの多さに驚いた。産官学連携で、地域で学ぶことが当たり前になる時代が近いと感じさせる。

創造

教育分野で新たな領域を「創造」するデザインも見られた。「オーサグラフ世界地図」は、メルカトル図法に代わる新たな世界地図を作り出し、世界の構造や歴史の見方に対してこれまでとは違う視点を提示する。すでに完成されたものとして捉えられていた地図に内在していたテーマと可能性を提示したことで、世界史の学習方法にも変化をもたらすのではなかろうか。これまでの教材や教具にもデザインによって新しい創造を導く余地がある。ハッとさせられる一品であった。

保育園と家庭の新たなコミュニケーションの構築に挑戦をしたのは「キッズリー」だ。これまで保育園の課題であった、保育士の業務の効率化と、家庭との情報共有の仕方に対して、手法としてはオーソドックスではあるものの、確実な解決方法を提示している。結果として子どもたちの環境が豊かになることが想像できる。保育園のみならず未就学児童が集まる学びの場に導入していくことにより、就学前児童への新たな学びの提供も可能となるのではないだろうか。

拡張

「拡張」するデザインとして、学びや教育の意味をひろげ、再定義するような取り組みも見られた。

「学びを軸にした、まちづくりプラットフォーム『未来こどもがっこう』」は、子どもたちの学びの場を作るだけではなく、それを軸に街づくりをしていこうという意欲的な取り組みであった。これまでも地域ぐるみで学びの場を作るという事例は多数見られたが、「学び」を「まちづくり」にまで拡張することを視野に入れた事例は少ない。子どもも大人も全ての人が生涯にわたって学び続ける本格的な生涯学習時代に突入し、まちづくりの中心に「学び」を据え、学びづくり=まちづくりとしていく取り組みは、これからの「学び」や「街」を考えるにあたり大きな示唆を与えてくれる。

小中学校の児童生徒・卒業生・父兄が校歌を歌う音楽祭である「ウダーべ音楽祭」も興味深い。卒業すると疎遠になりがちな小中学校を地域の中核に位置付けようとしている。東日本大震災発生時にも、学校は地域の防災拠点、情報発信拠点として大きな役割を果たした。学校の役割を地域の人たちが集う場へと拡張し、設計してみることで、学校のあり方、学びのあり方の見直しにもつながるのではないかと考えさせられる。

教育の分野におけるデザインの意義を見通すうえで、「意匠としてのデザイン」、「社会課題手法としてのデザイン」、「教育それ自体としてのデザイン」という3つの観点があると考える。

審査を通じて、「教育的取り組みとしては素晴らしいがデザインとしてはどうか?」という、おもに教育のツールとしての見た目の美しさ、意匠としてのデザインに対する厳しい指摘がみられた一方で、「KOOV」や「おっとっトランプ」などは質的にも高いレベルであった。さらに、意匠としてのデザインを超えて、デザインが、教育や学習の中身にまで大きな影響を与える可能性があることを示してくれた「オーサグラフ世界地図」に対しては多くの感嘆の声が上がった。クオリティの高さが理解と創造の芽を引き出すのである。「社会課題手法としてのデザイン」は「キッズリー」が挙げられるだろう。スタートしたばかりのサービスであるが、多くの人が認識していながら確かな一手を打てずにいた課題を大きく乗り越える可能性を秘めている。保育業界に対して新たな風を吹かせて欲しい。

そして、教育との関わりにとどまらず、これからの社会におけるデザインのあり方を考えるため、次世代に対してどのように「デザイン」を伝えていくかがつねに議論された。

そのような中で、明確にデザイン教育もうたった「KOOV」は、インテリアとしても機能するほどの美しさ、プログラミング教育という今後の学校教育の課題に対する提示、子どもたちに対するデザイン教育という3つをすべて兼ね備えた提案として大きな可能性を示している。

デザインの力が教育・学習に浸透した先に、どのような学びが作られるのか。そのさらなる化学反応が楽しみだ。

100年前、1次産業に従事していた人の割合はどれくらいだったのだろう。その頃より少なくとも世界の人口に占める割合は少なくなっているように思う。その分、仕事があぶれている人が増えているのかというとそうではなく、人はまた新しい仕事をつくっている。けれども今後テクノロジーの進化によって、ますます仕事がなくなればどうなるのだろう?ロボットに仕事を奪われて人の仕事はなくなると予想する人もいれば、今までどおり新しい仕事は生まれていくと考える人もいる。私も新しい仕事が生まれると思うのだけれども、今年のグッドデザイン賞を見ていると、新しく生まれる仕事のあり方というものが大きく変化しているように感じる。

たとえば「ロボット」というキーワードで見ても、いろいろな指向性がある。産業用ロボットは、先端にハンドを装着することで様々な作業をしてくれるロボット。より高速化していくために工夫しているという。ロボット掃除機もすでにおなじみのものになっているし、「大型望遠鏡用分割鏡交換ロボット」という巨大望遠鏡の巨大な鏡のメンテナンスを行うといった用途が特定されたものまである。

ロボットではないけれども、人の作業負担を減らすという点で「アクアセラミック」も共通といえるかもしれない。なんでもキズ汚れ、細菌汚れ、汚物汚れ、水アカ汚れの4つすべてを水の力だけで防ぐ、世界初の衛生陶器素材なのだそう。トイレ掃除が必要なくなるのかもしれない。「スマート内覧」は賃貸物件の無人内覧サービス。不動産仲介業で多くの人手がかかる部分である物件の内覧の労力を減らすために、内覧希望者は専用サイトで鍵の開閉権限を取得し、自らのスマートフォンで開鍵することができるそうだ。余談だけれども、これは不動産仲介業者のいない地域で活躍することが期待できる。

これらは主に身体的に人の代わりを担うことをデザインしているように思う。けれどもそれだけでなく、人の思考の代わりになるものも増えてきている。「退院支援ナビ」は入院患者が退院するために、退院後の支援をする訪問看護ステーションとのマッチングをするもの。今まではメディカルソーシャルワーカーが訪問看護ステーションに1件1件連絡して調整する必要があったが、その手間が軽減されて細やかなニーズに対応することができるようになった。音のユニバーサルデザイン化支援システム「おもてなしガイド」は、空港、交通機関、ショッピング中などで流れるアナウンス、観光地のガイダンス、非常放送などの街中で流れる音声を、日本語がわからない外国人や耳が不自由な方にも伝わるようにしたもの。インターネット回線を必要とせず、音そのものに情報が含まれている。

身体的な仕事だけではなく、知識を得たり、人が思考する代わりを担うことまでをデザインしようとするものも増えている。こうなると、もはや人のする仕事はなくなってしまうのではないか?そんなふうにも感じられるけれど、それでも仕事は増えていくように思う。なぜなら人が人である限り、役割を必要としているから。

「森岡書店」は、1冊の本だけが置かれた書店。インターネット上に膨大な在庫を抱える本屋が現れた今、街の本屋が担う役割が小さくなっているように感じられる。たとえば、書店ならこちらから行かなければいけないが、インターネットなら手元まで届けてくれる。面白い選書をする本屋もあるけれども、AIの読書量は人をはるかに超えているから、アルゴリズムが良くなっていけば人の選書を超えた価値も生んでいくだろう。「森岡書店」も1冊を選書しているけど、ポイントはそこではないと思う。1冊しかないからこそ、この書店では「人と人の関わり」が生まれる。何冊もある書店ならば、それぞれに目的がバラバラになる。けれども1冊しかないからこそ、そこに集った人たちは共有できるものを持ち、自然と人と人が関わる形が生まれるのではないか。たとえば、私も訪れて感じたことは、店主やゲスト、そしてお客さんが、お互いに話しかけやすい場だった。なぜなら同じ1冊の本のために集まった者同士だから。

手前味噌だけれども、私が開催しているしごとバーも同じ。これも毎回、いろいろな生き方・働き方のゲストを1日バーテンダーとして招くもの。本当にお酒をつくってもらうのではなく、お酒を飲みながらお客さんたちも巻き込んで会話する場になっている。「森岡書店」の1 冊の本の役割を、1日バーテンダーが担っている。しかもコミュニケーションは、1日バーテンダーを介することなく、お客さん同士でも自然と生まれていく。同じ目的に集まったからこそ、コミュニケーションが引き起こされやすい。

「トーコーキッチン」も人と人の関わりを生むデザイン。これは1600室の賃貸物件を管理している企業が提供する食堂で、管理物件で採用されているカードキーのみで開くドアが設置されているそう。そうすることで、家庭菜園で採れたトマトを振る舞う物件オーナーがふらりと訪れたり、入居者同士の交流も生んでいるようだ。これが普通の食堂なら、ここまでの関わりを生むのは難しいだろう。

人が人である限り、役割を必要としている。どんなに身体や思考を代替するデザインが生まれたとしても、人は自分の役割を生んでいくように思う。今ある仕事のうち、そのままの形で残りやすいものが、人と人が関わるもの。

そして、身体や思考を人はだんだん使わなくなるのだろうか?きっとそうではないはず。「遊び」や「楽しみ」として残っていくように思う。たとえば、自分で野菜を育てたい、という思いはあるだろうし、ゲームのなかでは人の思考を発揮する場が残っていくように思う。「KOOV」もそういうものかもしれない。これはブロックで自由なカタチをつくり、プログラミングによってさまざまな動きを与えて遊ぶロボット・プログラミング学習キット。このロボットは人の労力を減らすどころか増やしている。でもそこに人が求める遊びがあるのだと思う。

これからテクノロジーやデザインによって、ますます仕事は減っていくのだと思う。けれども人は、きっと新しい仕事をつくっていく。そのとき、仕事の定義は今と少し変わっているかもしれない。きっと多くの人が「自分の時間」と思えるようになっていくはずだが、この話はまた別の機会に。

「共創」はいいことなのか? 協調性を強要されて、突破力のある創造性が押しつぶされるのではないか? ひとりの生身の人間が感じたリアリティが削りとられていくのではないか? —わたしは東京藝術大学美術学部デザイン科で教鞭をとりながらいつもこの問題と向き合っている。

いやいや、共創なきイノベーションはありえない。異なる領域の専門家の知識や技能が活きるには、共創のプラットフォームはどうしても必要であり、現在の社会が抱える問題は一人の天才が解決するには複雑すぎる。

特に、社会課題を解決するソーシャルデザインにおいて、コミュニティデザイン、コデザイン、パーティシパトリーデザイン、インクルーシブデザインはキーワードだ。現代アートの世界でもリレーショナルアートやソーシャリー・エンゲージドアートやパーティシパトリーアートなどと呼ばれ、共創は全世界に広がっている。しかし、である。誰でも参加して、みんなでやれば、みんなハッピー、なんてことに簡単になるわけではない。共創はむずかしい。3人寄っても文殊の知恵とは限らない。共同制作者の意思がバラバラで感情的対立まで生まれてしまうことだってある。

共創には、共創のための技術と仕組みがいるのだ。他者の良さを引き出すファシリテーションの技術。上下関係や年齢や声の大きさで議論が左右されず、建設的な批評を生むためのノウハウとマナー、などなど。共創の合意形成プロセスには手間と時間がかかる。経済効率性の高い創造方法とは言い難い。しかしすべての協働した人たちが納得できる結果になるように合意形成のプロセスにテマヒマをかけることで、共創の技術と仕組みは時代や案件に応じた解を得られるように更新されていく。

そもそも民主主義というのは、そういうものである。組織の構成員が平等の権利を持ち、十分な議論の上に選挙を行うという意思決定システムの実践はとても時間も手間もかかる。しかも多数決は必ず最適解をもたらすとは限らない。しかし民主主義の仕組みを丁寧に維持していくことは、組織に新陳代謝を促し、結果的に組織を持続的に成長させる可能性を高めていく。したがって丁寧な民主主義は資本主義と相性が良い。逆にどれほど優れた独裁でも、長期的にみればカリスマの死や老いなどに起因する停滞・混乱という不安要素を抱えている。

わたしたち日本人は民主主義国家に生きている。しかし、民主主義を日々の暮らしのなかで意識的に実感することは少ない。政治家の存在は遠く、多くの人たちは会社や役所の上意下達の意思決定プロセスのなかで暮らしている。だが「今晩はどの店に行こう」を多数決で決めたり、グッドデザイン大賞を投票で決めたり、民主主義的な思考はわたしたちの生活のすみずみにまで浸透している。

イデオロギーとは、人間の行動や生活の仕方を決めている物の考え方の体系のことである。資本主義のイデオロギーは底なしの欲望と絡みつき、成長なくして安定なしという経済成長至上主義をわたしたちの生活の至る所にしみわたらせている。便利であることを使命としているコンビニはその象徴と考えていい。そうしたなか、どうも民主主義の姿が見えにくいものになっている。

しかし先にも言ったように、資本主義と民主主義は対立するものではない。右肩上がりの成長に執着した短絡的な成果主義が陥りがちな停滞や破綻を、丁寧なプロセス主義はサステナブルな成長に変えることができる。

そこで大切になるのは、プロセスにテマヒマをかけることを“美しい”とする価値観である。経済的に適正かといった功利主義とは位相が異なる。また、テマヒマをかけることは善だとして道徳的な正しさを問うこととも異なる。「正しさ」でなく「美しさ」。つまりテマヒマの美学である。

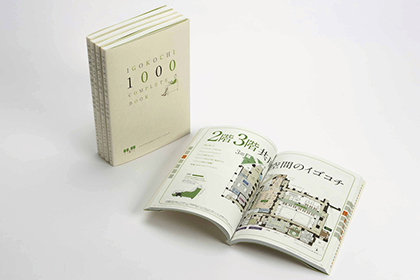

そこにデザイナーの領域が見えてくる。自立する多様な個の共生、寛容、オープンで建設的な議論、プロセスの透明化、機会均等、寛容と尊重といった考え方を「生活美学」として呈示すること。換言すれば、民主主義を人々の暮らしのなかに美しく描き出していくこと。その責務を現代のデザイナーは負っている。今年度のグッドデザイン賞においても、こうした視点から評価できる事例がかなり増えている。たとえば、住民主体の街づくりの美学を前面に推し出して不動産価値を向上させた「ホシノタニ団地」、1222世帯のマンション住民10万の声を集めて1000の提言を美しくまとめた「イゴコチBOOK」、デザイナーが関わることでアートの力で障害者の社会参加に取り組んできた「Good Job! プロジェクト」、福祉用品をカッコイイという美学で魅せる「2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展」、より美しく効率的なプレゼンテーション技術のオープン化をはかるNPO支援プログラム「伝えるコツ」、美術館が中心となって地域に継承された染め物の技法の再生をはかった「宮の注染を拓く~」など。どれも共創プロセスのテマヒマと丁寧に向き合ったものである。

テマヒマを減らすのではなく、あえてテマヒマを楽しむ興味深い製品も目立った。

レコードプレイヤー「PS-HX500」や、創意工夫の電池の使い方を促す「MaBeee」、ロケットストーブ「テンマクデザイン マキコン」など、いずれも使用プロセスの体験の美学にデザインの焦点が当てられている。

とはいっても、本当に共創はいいことなのだろうか? 体にしみついてしまっている民主主義や資本主義の思考の枠組みをググッと飛び越えて、もっと体の奥底にある感覚を個人的に掘り出して、新しい生活様式やイデオロギーの可能性を呈示するデザイナーやアーティストがいてもいいのではないか。学生にはそうした挑戦も望みたいわけで、わたしのデザイン科教員としての悩みはまだまだ続くわけである。

私の専門である情報学のサイバネティクスという領域は、システムを構成する要素同士のフィードバック・ループをどう評価し、設計するかということを考える。この観点を社会に展開されたプロダクトやサービスに照らし合わせてみれば、それに触れる人間の行動にどれだけポジティブなフィードバックをもたらすか、という側面を考えることにつながる。今回「技術と情報」というイシューテーマのもとで、プロダクトやサービスを成立させている設計(デザイン)と技術(テクノロジー)という観点に加えて、プロダクトがもたらすサイバネティックなループ構造をも評価したいと考えた。

「ポジティブなフィードバック」とはどういうことだろうか。ただの情報を提示するシステムはユーザーに提示された情報以上の価値を生成しない。デザイン=設計という観点が活かされれば、その情報の持つ潜在的な価値を暗示したり、ユーザー自身による意味生成を支援したり、他の情報との関連性を示唆したりできる。換言すれば、そのシステムが存在することによって、量的ではなく質的な変化がもたらされるか、さらにはユーザーの認識論や感覚が拡張されるかという問いに対してどのように向き合っているかという点が重要になる。そして、これからはインフォメーションではなくエクスペリエンスの時代だということが喧伝されているが、その本質とは体験が個の中でとどまることなく、どれだけ周囲の人間に感動の波紋を広げ、それらの人々の行動にも影響を与えられるかということまでを、情報技術は対象として扱えるようになっている。

この意味で今年の受賞対象の中で個人的に最も感銘を受けたのは、車椅子の「COGY」である。足を自由に動かせない人間が、少しだけ筋肉を動かすだけでその力を増幅して車輪を動かせ、まるで自由にペダルを漕いでいるように感じさせるという設計は、車椅子に通常求められる「不自由なく移動する」ことではなく、利用者とその親しい人々に「動かせないと思っていた身体を動かせた」という情報的フィードバックを生み、自信と活力を与えることを実現している。まさに先述したポジティブなフィードバックという理念をそのまま物理的に具現化したプロダクトであるといえる。いわゆるコンピュータ的な機構ではないが、技術がその利用者である人間を心身共に活性化させるという点において、あらゆるプロダクトの参照根とするべきといっても過言ではないデザインであると考えている。

聴覚障害者が髪の毛に付けることによって環境音を振動と光で伝えるデバイス「Ontenna」も同様の価値をたたえているプロダクトである。障害者は健常者よりも知覚・認知能力が劣っているという一般的に広まっていると思われる(不当な)バイアスを覆すようなプロダクトの思想が、対象者と協働してきた長年の研究開発の実績に支えられている点、「猫のヒゲが空気の流れを感じるように、髪の毛で音を感じることのできる装置」という提案者の説明、「はじめてセミの鳴き声を感じることができた」という利用者の声からは、まだ健常者でも知覚したり表現したりすることのできない情報が新たなコミュニケーション領域として切り拓かれていく希望さえ感じさせてくれる。

「バリバラ」というETVの番組は、障害者による障害者のためのバラ エティーである。メイン出演者の多くが障害者である番組の構成は、ともすれば視聴者の障害者に対する無知から奇特の目にさらされる危険と隣り合わせだが、異なる身体的条件を持つ出演者たちのトークはそんな心配をすぐに忘れさせてくれるほど、驚くべき知的な密度と多様な視点を提供してくれる。ここで紹介されるいわゆる「障害者」の環世界は、むしろ常識と偏見に凝り固まった健常者(筆者もそれにあたる)のそれよりも広く、深いように感じる。ネット全盛に見える現代におけるマスメディアの新たな可能性、そして人間そのものの可能性のビジョンを拡張してくれる優れた情報源である。

障害の種類は多種多様であり十把一絡げには語れないが、障害者=ハンディキャップを負う人間というイメージが、こうした情報技術の発展によって障害にチャレンジする先端的な人間として見直される予感を感じるのは筆者だけではないだろう。スポーツ競技においてすでに議論されているように、障害者がサイバネティックな身体(サイボーグ、cybernetic organization)を一番最初に社会において駆使しはじめるのはおそらく時代の必然なのである。障害者の多くが日常的に対峙する心身問題のリアリティが今後も社会的にオープンに解明され、共有されるようになれば、健常者/障害者という二値的な区分はもっとなめらかに解体されていくだろう。オープン化とは常に非対称な二項対立の中間層の可能性を指し示すことで、社会的な現実像を再定義し、まだ見ぬ運動への参加を誘発する動きなのだ。

精子の簡易検査キットである「Seem」は、不妊治療といえば女性の方が身体的、精神的にもより大きなストレスを負う立場にある現状に対して、男性側もより主体的に参加するきっかけを与えるプロダクトとして、女性に対する不平等を緩和する志向性を持っている。こうしたプロダクトの存在は妊娠という事象における男性の意識を変えることで、男女の役割に対するイメージに対称性を取り戻す社会的波及性を持つといえる。

「ひふみ投信」は長期に保有するほど実質的なコスト(信託報酬)が低減するサービス「資産形成応援団」を日本で初めて提供し、好調な成績をおさめていることが評価された。このような長期的な投資を奨励する動きは、米国で株式会社と非営利組織の中間形態として注目されるPBC(Public Benefit Company)法人格や、同じく米国で長期投資のインセンティブを取り入れた証券取引所の議論などと時代的な呼応関係にあるように思われる。短期的な利益を追求する現在の主流な金融パラダイムは、企業が制作する製品の価値をメタ化することによって、高頻度取引(HFT)のようなアルゴリズム設計者にすら因果関係がトレースできないほど複雑なシステムに株式市場が依存してしまう、という歪みを生んでしまっている。しかし、クラウドファンディングのような少額投資の仕組みに加えて、このような長期投資のスキームがもっと発展することによって、信頼や支持といった人間的な判断によって投資を行うという原点回帰につながれば、社会はより安定してイノベーションを起こすことが可能になるだろう。

日本の官公庁の情報は一般的に、視覚的なデザインへの配慮が不足していることによって、伝達されるべき意味が十全に理解されないことが多いのは固定観念にさえなってしまっているが、「東京防災」はそこに優れたグラフィックデザインと編集の力を挿入することで、防災という重要な情報が存分に伝播され、関心を得られるということを証明した。この本を都民に無料で配布し、かつウェブ版をネットで無償公開するという行政のオープン化に向けた決定も評価できる。惜しむらくはせっかく多言語対応しているのに、それぞれの言語のバージョンへのアクセスが困難であり、またPDFという私企業のプロプライエタリなデータフォーマットのみの提供という点において、オープンデータの観点からは画竜点睛に欠く結果となっていると言わざるをえない。今後の改善に期待する。

六本木のハロウィンのためにデザインされた「ジャックオーランタン型のゴミ袋」は、忌避されるものとして見られるゴミにフェスティヴな「顔」を与えることで街の清掃のプロセスにもポジティブなフィードバックを与えることに成功している。この袋が集積している場を見てもただゴミが散乱しているのではなく、イベントの成果物としてポジティブに受け止められ、さらに清掃に従事したスタッフたちの心も活性化しただろうし、参加に誘う効果もあったのではないかと憶測したくなる、優れた社会システム的デザインである。

個人的に興味深い領域であるがゆえに残念に思うのは、いわゆるストレートな情報技術の応募が少なかったことだが、近い将来、まだ社会的にはブラックボックスであるアルゴリズム、つまり情報社会に対して深層部分で強い影響を持つ計算機のロジックも含めてグッドデザイン賞の評価対象とする局面が到来すると考えている。