フォーカス・イシューは、グッドデザイン賞を通じて「デザインが社会においてできること」を示していく取り組みです。毎年行われるグッドデザイン賞はさまざまなデザインが受賞しますが、その中には、今日の社会における課題や、将来発生が予想される新たな課題を見据えたデザインが数多くあります。フォーカス・イシューはそうした課題を、独自のキーワードとしてテーマに設定したうえで、それぞれのテーマごとにフォーカス ・イシュー・ディレクターを定めます。フォーカス・イシュー・ディレクターは最新の受賞デザインの中から、テーマに対してなんらかの解となりうる可能性をもったデザインを見つけ出し、その意義を読み解き、提言として言説化を試みます。

今回のフォーカス・イシューの8つのテーマが、すべて「◯◯◯の・・・・」というように、「AのB」という表現にされていることには意味があります。これは「AがBであることが望ましい/AがBとなることが望ましい」という趣意であり、Aにいま多くの人の共通の関心となっている課題をあてはめることで、A(という課題)に関してはBとなることが重要ではないか・デザインを通じてAがBとなるように仕向けることができるのではないか ─そういった希望的な意味合いを帯びたテーマになっています。

それぞれの社会課題に対するアプローチはさまざまに考えられます。もちろん、デザインとは異なった視点や手法によって課題へアプローチすることは可能ですが、グッドデザイン賞は「デザインだからこそ課題に対してできることがある」と考えています。

そして、デザインだからこそ可能なこととは、それぞれの課題が人々にとって真に望ましい状態として解決されること、人々に希望を感じさせるかたちで、解決に向けた道筋を示すことではないでしょうか。デザインの基本は「人間存在の尊重」であり、フォーカス・イシューとはそのような観点から、いまデザインが何に取り組んでいるのか、これからのデザインに何ができるのかを明らかにしていく試みなのです。

株式会社ロフトワーク代表取締役。年間約200件のデザインプロジェクトを手がけるクリエイティブエージェンシー代表として、22,000人のクリエイターネットワーク「loftwork.com」、デジタルものづくりカフ ェ「FabCafe」、素材に向き合うコワーキング施設「MTRL」などを運営。

東京藝術大学教授。『デザインの現場』編集長を務めた後に、フリーランスとしてデザインに関する記事の執筆、雑誌・書籍の編集に携わる。

株式会社自遊人代表取締役。2000年に雑誌『自遊人』を創刊後、拠点を新潟・南魚沼に移し、そのライフスタイルが注目され「情熱大陸」などに出演。新潟県大沢山温泉にオープンした「里山十帖」では空間から食まで全てをディレクション。

早稲田大学准教授。NPO法人コモンスフィア理事としてクリエイティブ ・コモンズの普及を行う他、共同創業した株式会社ディヴィデュアルではウェブ・スマホアプリの開発を行う。

Time & Style 株式会社プレステージ ジャパン代表取締役。インテリア会社 ・店舗・工場 タイムアンドスタイルを運営する。

東京理科大学教授。専門は都市空間の解析及びデザインで、特に公共空間と都市生活の関わり方に着目する。2002年より東京ピクニッククラブを共同主宰し、国内外の都市で公共空間の創造的利用促進プロジェクトを実施する。

日本科学未来館展示企画開発課長。アート、テクノロジー、デザインの融合領域を専門として2002年より勤務。05~06年から文化庁在外研修員として、米ニューヨーク近代美術館(MoMA)に勤務後、現在に至る。

東京大学大学院教授。製品系列設計やトレードオフポイントの発見、顧客要求の変更対応マネジメントなどの具体的なテーマを通して、System of Systemsの時代における新しいシステムデザイン、マネジメント手法の構築に挑戦している。

誰のための、どこに向かう変化なのか

「働き方の改革」という言葉は、どこか収まりが悪い。その理由の一つは、改革で成し遂げたいイメージが明確ではないからだ。残業を減らそう、なのか。自由な働き方を推進しよう、なのか。前提を確認しないと、議論さえ始められない。

さらに不幸なことに、この二つの主張は、一見、相反するように聞こえる。残業を減らす改革は、一時的にせよ、管理の強化を意味する。一方、自由な働き方を推進する動きは、一律的な管理やルールからの解放を志向する。彼らは(スタートアップやクリエイターを想像すると理解しやすいかもしれない)、自分の働き方は自分で決められるからほっといてくれ。勤怠管理の強化なんて、全く前時代的だ、ということになる。この議論のすれ違いが、「改革」という意志とは裏腹に、方向性の定まらない凧のように、心許ない状況を生み出している。

しかし、ここにハンナ・アレントのまなざしを加えると、不思議なことに二つの主張は同一線上に並び、一つの向かうべき方向を指し示す。ドイツ出身の哲学者、ハンナ・アレントは著書『人間の条件』の中で、人間の活動を「Labor(労働)」「Work(仕事)」「Action(活動)」の3つに分解している。彼女の言葉を借りれば、現代の私たちの「働く」ことは、「労働」から「仕事」、そして「活動」へと変わりつつある。「活動」は、強制されたり、有用性のためだけに行動するのではなく、一人一人が唯一の存在として動くことであり、周りを巻き込んで生み出す行為を指す。勤務時間の短縮で労働を改善する試みも、個の能力を生かし多様な仕事のあり方を模索する動きも、誰一人として同一ではない「わたし」を尊重する取り組みであり、「働くこと」は人間の存在意義そのものである、という思想の元では同じ未来を志向している。

テクノロジーが多様な働き方を加速させる

今回、「働き方の改革」という視点で事例を見ると、改めて「働き方=生き方」の時代が到来していると感じる。同時にその働き方が一層、多様になっている。この多様な働き方を支えるのが、テクノロジーではないだろうか。テクノロジーは人間の職を奪うように思われがちだが、実は、人間が苦手なこと、やりたくないことをやってくれるのが本領である。それによって人間はより一層、自分の興味のあることや、喜びを感じることに時間を使うことができる。

そんな期待を抱かせてくれた事例が、産地と消費地をつなぐ新しい食料物流プラットフォーム「SEND(センド)」である。生産者と消費者の間にあった流通の非効率などの壁を超え、膨大なデータ分析によって双方の「おいしく新鮮な野菜を届けたい・食べたい」という思いを実現するというもの。農畜産品が消費されるエリア、時間、属性等を把握している先端の物流システムは、今まで流通させることができなかった個性的な多品種の野菜と使い手のマッチングを実現する。このことが、こだわりを持った生産者の多様な生き方も加速させることにつながっているのだ。

大企業においても、社員は同じ場所で、同じ時間に、規定された業務をするという均質な働き方が問い直されている。三井不動産の「ワークスタイリングプロジェクト」では、日本全国にシェアオフィスを開設し、情報漏洩リスクや勤怠管理の煩雑さをテクノロジーで解決することで、大企業の社員にも働く場所や働くスタイルの選択肢を提供している。

またソフトバンクの「ショートタイムワーク制度」も、障害を持つ人など雇用の枠組みに収まりづらい人たちの社会包摂を高める重要な取り組みである。人間工学に基づいて業務を分析し、細かく分解することで、切り出しやすい作業を特定し、身体やメンタルの不調などにより短時間しか働けない社員にアサインする仕組みだ。仕事の単位を見直すことで、企業としての経済性を維持したまま、従来、就職が難しかった人たちに活躍の機会を創出している。

自由人、一人ひとりが英雄である

とはいえ、社会全体で見れば働き方の改革はまだまだ過渡期である。アレントによると、「ヒーロー(英雄)」という言葉の起源は、もともとトロイ戦争に参加した自由人一人ひとりに与えられた名称で、現在のように、一部の特別な人間といった意味合いはなかったという。ヒーローとは本来、自ら進んで活動し、発言し、自分の物語を始めるという自発性を指す。そうであるなら、これから求められるのは、一人ひとり異なる人間の自発性を引き出し、十全に活かすことのできる社会のデザインではないだろうか。

テクノロジーで代替できない人間の価値は、「新たに始めること」である。絶え間ない創始(イニシアティブ)の営みが、かつては想像すらされなかった不可能な事柄を成し遂げ、現在を形成している。これから生まれる新しい働き方の一つひとつが、英雄の物語なのだ。

いまの教育は人の創造性を育てているだろうか。1997年に始まるアップルの有名なThink differentキャンペーンに登場する人物たち─ピカソもアインシュタインもジョン・レノンもキング牧師もガンジーもいずれも創造的な人物である。彼らのインスピレーションは豊かで、強靱な意志をもってそれを具現化する力をもつ。しかし、彼らがもつものだけを創造性だと思い込んでしまうと、一般の人と創造性は縁遠いものになってしまう怖れがある。

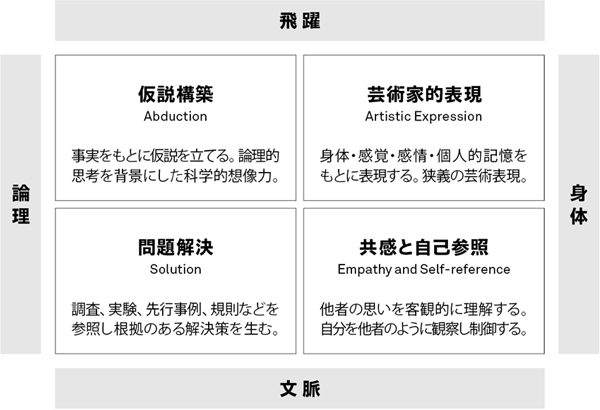

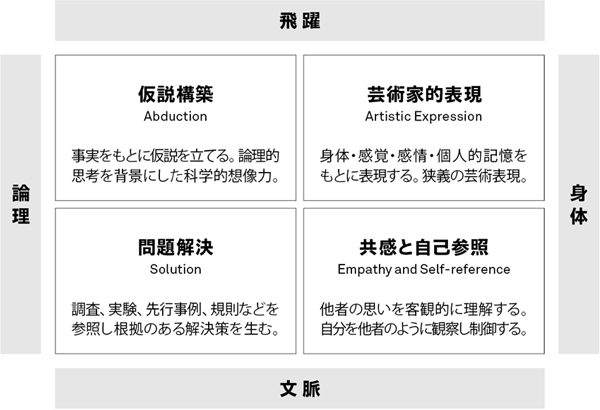

社会の諸問題を解決し、イノベーションを巻き起こす創造性を育むには、まず「創造性とは何か?」という問題から考えなければならない。創造性は決して表現力のことばかりを指すのではない。絵がうまいから、文章力があるから創造性があるわけではなく、また奇抜さ=創造性が豊かというわけでもない。筆者は、創造性には4つの領域《芸術家的表現》《仮説構築》《問題解決》《共感と自己参照》があると考えている。

創造性の4つのフィールド

《芸術家的表現》とは身体性を基盤とした創造性である。より正確に言うと、身体、感覚、感情、個人的な記憶を土壌とした表現である。一般に芸術家がもっているとされる狭い意味での芸術的創造性である。

《仮説構築》は、客観的な事実をもとに隠された関係性や未知の真理を見出して仮説を打ち立てる力である。アメリカの哲学者パースの言うアブダクション(abduction)を指す。典型的な事例は、リンゴが木から落ちるのを見て、物体同士が引っ張り合う万有引力の存在に気づき理論化したニュートンである。多くの優れた科学者はこの力をもって科学の進展を切り拓いてきた。

《問題解決》は、フィールドワークや実験から得られた分析や先行事例 ・規則・データを参照し根拠のある解決策を生みだす創造性である。自分の外部にあるリソースを探し出し適切に利用して解決策を導き出すこと ─外部参照能力といってもよい。仮説構築との違いは「飛躍」の有無である。問題解決は帰納法(induction)である。客観的なデータを集めてルールに基づき分析すれば、誰もが似たような答えにたどり着く。ただ、どのデータを参照するか、どのルールに基づくかによって答えは違ってくる。それゆえ質の高い問題解決は、情報収集力や経験、教養、協働するメンバーの能力が左右する。

《共感と自己参照》は他者を自己化し、自己を他者化する力である。ともに観察と客観的な分析にもとづいて、「自分ならこう考える」「あの人ならこう考えるだろう」と想像力を働かせて、自分をコントロールして行動に反映させる力である。こうした能力は、自己表現のみを目的とせず他者のためにモノやコトをつくるデザイナーに必須なものである。俳優やサービス業、福祉の現場でも欠かせない力である。通常《共感と自己参照》は創造性だとは考えられていない。なぜなら、もともと創造(creation)とは何かをゼロからつくりだすことである。しかし、末期ガン患者をケアする終末医療の現場は生産的に何かをつくりだしている現場とはいえないだろうが、生きる意義を日々噛みしめながら死を見つめる人たちに寄り添う仕事が創造的な行為でないと誰が言えるであろうか。

真の創造性とは、《芸術家的表現 》《仮説構築》《問題解決》《共感と自己参照》の4つがバランス良く共存してこそ発現する。それゆえデザインは単なる《問題解決》ではない。アートと区別するためにデザインはしばしば《芸術家的表現》と対極にある《問題解決》が強調されるが、この4つの創造がすべて必要である。その中でも、デザインが得意とするのは人間の身体感覚に寄り添った《共感と自己参照》にあるのではないか、と筆者は考えている。

創造性を育むプロダクト

創造性を軸に学びを考えると2017年度のグッドデザイン賞ベスト100に選出されたものの中では、ヤマハの「ボーカロイド教育版」とプリモトイズの「キュベット」が興味深い。

「ボーカロイド教育版」は、ボーカロイドの技術を使い子供たちが協働してクラスの歌などを作詞・作曲する教育ソフトで、自己表現ではなく共感を基礎とした共創プラットフォームを実現したプロダクトとして高く評価できる。「キュベット」は、プログラミングの初歩を手で図形を組み合わせて動く木箱を操作することで学ぶ知育玩具だ。身体的体験から論理思考を育み、さらに宇宙の仕組みまで想像力を広げる仕掛けも備わっている。自己の身体性と論理思考の両立を子供の頃から身につけることは真の創造性を育てる第一歩になるだろう。ソニーの「toio(トイオ)」も工作感覚でプログラミングを学べる知育玩具として面白い展開が期待できるものであった。

しかし、創造性が必要なのは子供たちだけではない。大人も含めて潜在的な創造性を発現させる仕組みづくりは、まだまだ未開拓状態にある。創造性とは限られた芸術家や科学者だけがもっていればよいものではない。すべての人の創造性を育むためにデザインができることは限りなくあるはずだ。なぜならデザインとは《共感と自己参照》に重心を置きながら、上で述べた他の3つの創造性をバランス良く発現させて、さまざまな分野をつなぎ、未来の生活を創造する横断的な知であるからだ。

デザインの「トレンド」

少し前まで「トレンド」は、デザイナーやマーケッター、雑誌の編集者やテレビのディレクター、はたまた広告代理店などによって「作られていた」。「次のトレンドはどこに?」「何を仕掛けようとしているのか?」。それらを先回りして知ることによって、自らの経済活動を有利に運ぶことができたのだ。

しかし今は違う。SNSをはじめとした莫大な情報流通量は、消費者に自ら主体的に「何か」を選択する自由を与えた。その結果、生まれたのが「小さな民意」だ。

小さな民意には排他的なものもあり、時に対立軸を作る。離合集散して世の中を揺らす。その一方で世の中を俯瞰する目を人々に根付かせた。「美しい」とか「使いやすい」といった価値観は様々である、という目を消費者が持ったのだ。

「小さな民意」とその「中間」

そのような環境下で画一的なトレンドを作り出すことは極めて困難だ。逆説的に見れば、全国に共通する「特効薬」を探すことも困難ということになる。

「ローカリティーの育成」という観点から考察した時、ローカリティーとはその地域の「個性」に他ならない。個性の育成、すなわち個性を伸ばすといえば簡単に聞こえるが、地域の個性は「小さな民意」の集合体であり、さらに地域経済の利害と複雑に絡みあって、絶えず揺れているのだ。

そんな視点からグッドデザイン賞のデザインを見ると、いくつかのキーワードが浮かび上がってくる。例えば美しさと雑多の「中間」、ビジネスとボランティアの「中間」、公共性と個の「中間」…。「中間」には人々の意思と現実的な生活世界とが集約されている。つまり「小さな民意」をいかに汲み取り、表現するかが、大きなテーマになっているのだ。

ただし、ここでいう「中間」とは、日本人らしく「間をとった」わけではなく、足して2で割ったわけでもない。そこにはクリエイティブワークの対象として、新たな「創造」のプロセスがある。

記憶へのリスペクト

そして「中間」を「創造」へと導く際に、重要と思われるキーワードが「記憶」へのリスペクトだ。

金賞を受賞した「福山市本通・船町商店街アーケード改修プロジェクト」は、あえてアーケードの柱、つまり「記憶」を残し、新しい形へと昇華させた点が評価された。つまりこのプロジェクトは、過去と現在の「中間」であり、美しさと雑多の「中間」。中間でありながら中庸ではなく、強い個性を発しているのである。

石川県白山市の福祉施設「B`s・行善寺」も地域と社会を俯瞰し、その新しいバランスの取り方を地域社会に提案している。高齢者デイサービス、障害者介護施設、保育園などが敷地内に集まり、さらに健常者も利用できる天然温泉やレストランを「ごちゃまぜ」にすることで、様々な交流を生んでいる。しかしこれも考えてみれば、一昔前の大家族時代、そして地方の集落では当たり前だったこと。つまり「記憶」へのリスペクトが、新たな創造を生んでいるのである。

群馬県の「太田市美術館・図書館」も、雑多な街へのリスペクトが新たな「創造」を生んでいると言ってもいいのではないだろうか。街づくりといえば、計画された景観こそが美しいと考えられている一方で、新旧様々な街ほど有機的という考え方もある。この建物は外観もさることながら、内部を歩くと、今まで便利だと思われていた画一的な利便性が、新たな発見や体験、人々の融和や理解を妨げていたことを実感するのである。

表層的なキーワード

ところで、デザインを単純にグラフィックやプロダクトといった表出として捉える人々は未だに多い。もちろん人の感性に訴えかけるグラフィックやプロダクトなど、「形」を追求することもデザインであることに間違いない。しかし表層に現れる「トレンド」ばかりを探すと本当の流れを見誤る。

例えば「リノベーション」という言葉。2016年の金賞受賞作「ホシノタニ団地」に代表されるように、近年たくさんのリノベーションされた建物がグッドデザイン賞を受賞している。しかし今年のBEST100にリノベーションという手法をとった作品がないのを見て、「時代は終わった」と考えるのはあまりに表層的すぎる。

問題解決のプロセス

私は「デザイン」を「問題解決のプロセス」と考えているが、福山市のアーケード改修も、B`s・行善寺も、太田市美術館・図書館も、そしてホシノタニ団地も、社会的問題を解決、または解消を目指すためのプロジェクトであり、共通するキーワードが明らかに存在する。そのような視点で見れば、「函館西部地区バル街」や「暮らしの保健室」といった、造形的側面よりもプロセスメイキングとしての独自性が卓越している対象にも注目すべき理由は明らかだ。

「人間力」とその「深度」

東京オリンピックを控え、増大するインバウンド需要を受け、大都市では社会に蓄積する問題を忘れてしまうほど経済活動が活発だ。しかし郊外や、ましてや地方都市や農村部ともなると問題は山積みだ。

人間らしい解決力。

これからAIが発達してくると、正確な「中間」を探し、人々の好む方向性を容易に見出せる時代がやってくる。しかしAIは、新しい形をアウトプットする「創造」は苦手だ。「記憶」へのリスペクトもない。

優れたデザイン、クリエイティブワークとは「人間力」に他ならない。そして人々はその「深度」に共感する。つまり人間らしい創造を伴った問題解決思考こそが「デザイン的思考」なのだ。

2017年度グッドデザイン賞にあたって私に課せられたフォーカス・イシューは「社会基盤の進化」であった。「進化」という言葉を用いるにはよほど気をつけなくてはならない。なぜなら自然史で起こってきた進化とは一切の合目的性を持たず、ランダムな環境の変化にランダムに適応してきた結果を指しているからだ。このように巨視的に産業とデザインを捉えてしまうと、市場の淘汰圧のなかで「成るように成る」というニヒリズムに陥ってしまいかねない。だから、「社会の進化」を論じるには、自然の進化史から降りた人間に特有の「志向性」という変数に注意を払う必要がある。つまり、社会はどのように進化していくか、という大局を見据える未来予測だけではなく、社会をどのように進化させたいのか、という明確な意志に裏付けられた「デザイン的欲望」を考え、議論しなければならない。

今日、このような議論の萌芽はあちらこちらで散見できる。東日本大震災と福島の原発事故以降には、原子力発電という社会インフラの基盤を再考する機運が世界的に高まり、再生エネルギーへの注目が高まった。雇用におけるブラック企業の問題が年々深刻化しつつも、新しい働き方の議論が活性化し、旧来の資本経済型の金儲け主義以外にも社会起業やNPOといった選択肢も見直され、企業や仕事の概念もゆるやかに変わりつつある。情報技術の分野においても、2018年1月にはFacebook社が、行き過ぎた注目経済(attention economy)型の思考を見直し、中毒性の高い広告やコンテンツを抑制しつつ、ユーザーのウェルビーイングを重視した情報提示アルゴリズムへの切り替えを宣言した。

このような事例は、人間が「社会の遺伝子」を組み替えることで、その進化の方向性を再定義する能力を持っていることを表しているといえる。生物学においては、ある世代が獲得した形質を次世代に遺伝させることはエピジェネティクスと呼ばれる。これまでは個体の形質は遺伝しないという従来のダーウィニズムのセントラル ・ドグマに反する考え方として退けられてきたが、近年のバイオテクノロジーの発達と共に大いに注目を浴びている。私たちはいわば、社会のミクロからマクロのレベルまでにおいて、それまでの常識を疑い、望ましい未来を設計するという、デザイン的エピジェネティクスの方法論を鍛えているのだと言える。問題は、そこに人が人でいることを誇りに思えるような価値が提案されているかどうかということだ。

今回のグッドデザイン賞では日本と中国(香港)の応募作を総覧したが、この問題意識に応えるようなプロダクトがいくつもあった。個人的には香港で審査を行った「失踪した子供をクラウドソーシングで探索できるよう、機械学習を使った画像認識システム」が最も感銘を受ける取り組みだった。利益向上の用途で機械学習技術を使うことがもてはやされる昨今において、子供の誘拐/失踪という社会問題の解決のために非営利団体として最新テクノロジーを活用するこのような事例が、今後はもっと増加してほしいと願う。同じく香港で審査した「自宅で使える超音波胎内モニター」は、医療機関における診察というハードルを下げ、家庭環境でこれから生まれてくる子供の生命感を夫婦で感得できるようにしたことで、出産の実感を抱きづらい夫が育児への能動性を高めることが期待できる。一人っ子政策が長らく徹底されてきた中国において、この器具によって胎児の性別を調べて、産み分けを助長するのではないかという指摘もあったが、それは技術的改善によって防げることだし、イクメンなどという用語の普及を必要とするほど男性の育児参加が不足している日本においては特に、補って余る利点があるだろう。

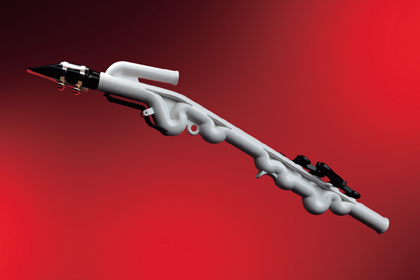

「アマゾンダッシュボタン」は、より本質的には同商品を支えるAWS IoT Buttonの技術こそが、住民が自分でプログラマブルなHEMSをデザインできるようにしている点で評価したい。衣食住すべてにおいて、カスタマイザビリティは嗜好品や高級品の領域が主であったが、Amazon Web ServicesはIoT化によって情報技術と結合した衣食住の民主化を担う可能性を示している。MUJIの小屋やスノーピークのモバイルハウスは所有概念のマイクロ化を提示しており、自律運転車の発展と並行して、土地に紐付いた人間の住居観を大きく変えていくかもしれない。台湾の未使用の土地を公園化する活動は、土地という公的資源の最適化と公共の活性化への新しい働きかけ方を提示している。日経新聞のデータビジュアライゼーションの取り組みは、データとエビデンスをもって社会の実像を知るというデータジャーナリズムのあり方の模範解答だが、このような事例はもっと増えなければ、フィルターバブル的状況は変わらないだろう。YAMAHAによるボーカロイドを用いた音楽教育プログラムの設計と新しい管楽器の提案は、音楽との関わり方にコンピュータと身体の両方からアプローチしており、併せて音楽文化の進化を推し進めるものとして素晴らしい取り組みである。

以上、本年度のグッドデザイン賞応募作品を「社会基盤の進化」という観点から振り返ってみたが、いくつかの瞠目すべき事例があるものの、全体としてはこの問題意識に直接呼応するようなプロダクトの数が足りない印象が拭えない。希望と不安が交互に明滅する私たちの社会をその基盤から進化させる、エピジェネティクスとしてのプロダクトが今後ともより多く登場することに期待したい。

現代社会の生活価値

『生活価値』という概念は、私たちの日常の『生活の質』、その豊かな時間の集積、それが『幸せな人生』に繋がる生活価値の意味と解釈している。私たちの日常生活は近年、インターネットによって大きな変貌を遂げ、科学的進歩は私たちの生活の在り方を変えている。現在では子供から老人までデジタル端末を所持し、その端末による意思疎通が常態化し、伝えたいことがあれば端末を操作し感情伝達も行う。子供たちもどんなサイトにもアクセスできるようになり、学習も遊びもデジタル化している。同時に子供たちを犯罪に誘導するような悪質な情報もインターネットの無限で深い階層空間では制限することは困難だ。仮想通貨や新しい社会インフラは次々に淘汰されながら、その進化の速度を増して私たちの生活の中に浸透していく。それが『現代社会の生活価値』の現実である。将来のデジタル化社会はこれから必然性を持って加速してゆき、AIやロボットなどが少子高齢化社会の労働力を補足しながら人間と共生してゆく社会構築が、人口減少を迎える日本には必要な命題となっていく。

しかしながら、デジタル化社会による人間性の欠如や家族や地域社会における人の繋がりの喪失は、これから迎える深刻な社会問題であり、その解決は私たちが子供たちの未来に残す大きな責任である。

日本固有の生活価値

日本には固有の『生活価値』が存在している。明治維新以降の西洋化によって日本の生活様式や伝統文化の多くは急速に私たちの日常生活の中から自然淘汰されてきた。しかしいまだに多くの日本固有の文化は私たちの生活の中にも地域社会の中にも色濃く残っている。特筆するならば、日本人の中に『日本文化の精神的生活価値』が今も残されている。長い歴史の中で受け継がれてきた生活文化、工芸文化、芸術文化が脈々と生き続けていて、これから日本文化の価値は世界の人々の生活や地域社会の在り方の指標となる可能性を持っている。日本文化の背景は国内だけで創られたものではない。2000年の歴史の中で中国や韓国などから伝承された文化、中世の時代には欧米の国々から多くの文化がもたらされ、日本文化と外国文化が融合しながら日本固有の文化へと醸成されてきた。この日本固有の生活文化がこれから世界を含めた社会生活を豊かにする生活価値としてグローバルな価値を持ってくると考えている。過去に日本に様々な文化を伝承した国々のほとんどには文化資産は消滅して残っていない。日本から世界の国々に伝承された文化を戻し、伝えることが世界に良い繋がりを生み出していく。

地域社会における生活

生活価値とは日々の生活の営みの人間的な豊かさを意味する。社会は人と人とが家族という繋がりを生み、そして人が繋がって地域社会を営んできた歴史がある。特に自然災害の多い日本では地域社会の繋がりが相互扶助を生み、日々の生活の営みに地域社会が影響を与えてきた。地域には独自の文化が生まれ、伝統として継承され、工芸や伝統文化として地域社会の繋がりが生活の中に豊かな時間と新しい価値を生み出してきた。そこでは地域全体が一つのコミュニティとしての営みを持っており、子供から大人、そして老人が共生する社会が存在していた。

「地域のよろず相談所 暮らしの保健室」は、高齢化した巨大団地の商店街の中に誰でも予約なしに無料で、医療や健康、介護、暮らし相談ができる場所を開設した施設である。これからの高齢化社会において地域に一人で暮らす高齢者に『心の安心と地域との繋がり』を生みだす取組みである。このような現代の日常生活における社会問題への『人の温もりのある取組み』は、孤独な高齢者には心強いことであり、地域に人の繋がりを生み出す新たな地域社会の在り方を創出する可能性を持っている。日本が失った地域社会を復興する取組みともいえる。

「福祉施設B`s ・行善寺」も同様に、石川県白山市という地域社会の中に福祉、医療、障害者の生活介護、保育園、そして交流施設としての温泉、食事処、健康増進施設などがあり、様々な年齢層の地域に住む人々が集う場所が生まれ、日常生活の中で子供たちと高齢者が触れ合うことができる、日本社会が喪失した地域社会に於ける人の繋がりを創出している。このような活動はこれからの社会生活の根本に対しての新たなデザインの在り方を示すものであり、現代社会の中で日本全国が抱える問題に対しての一つの回答といえるだろう。

日本の生活価値を世界に届ける

日本は世界の中で稀に見る手作り産業の宝庫である。繊細かつ精密な人間の感覚による物作りが産業の精度として製品を支えてきた。日本全国の隅々まで手作りの伝統産業が現在でも延々と営まれている。そのような長い歴史を生き抜いてきた多様で繊細な物作り文化は日本にしか残されていないものがほとんどである。製品のプロセスに人間の感性を持ち込むことで、人の息吹が吹き込まれた製品が生まれ、仕上げに人の手を加えることで、機械だけでは生み出せない触感のある工業製品を生み出すことができる。日本人の感性である繊細さをデザイン、仕上げに生かすことで製品に繊細な触感の感性が宿り、日本人にしか作れない価値が生み出される。生活価値の発見は、日本の長い歴史の中で固有の文化を継承してきた中に多くの根源的な特質を見出すことができる。日本固有の文化に目を向けることで新しい価値の発見があり、未来に繋がる新しい科学と歴史文脈のバランスの上に生活価値の創造があると期待している。

共生は幅広い意味に捉えうるが、ここでは差し当たって人や人の集合に限定する。2017年度の受賞作に見られたアプローチを3つに分けて、「共生社会の構築」の観点からデザインの可能性を考えていく。

既存の社会システムがフィットしない人のギャップを埋める

仮に社会にマジョリティとマイノリティがいるとして、多くの場合、社会システムはマジョリティに合わせて作られるから、自ずとそこにフィットしない人々が生じる。そのギャップを埋めるのは、デザインが得意としてきたことだ。

2017年度の受賞作でも、障碍者、高齢者、外国人、買い物弱者などが抱える社会システムとのギャップを埋めていく作品が目に付いた。上肢障碍者や介護度の高い人のためのテレビリモコン「Panasonic レッツ・リモコンAD、ST」のようなプロダクト、通話相手の発話内容がスマートフォン画面上で閲覧できる「みえる電話」のようなサービス、発達障碍や精神障碍をもつ人に短時間でも働くことができる場を提供する「ショートタイムワーク制度」のような仕組みなど、ジャンルは多岐にわたる。どんなジャンルで現れるにせよ、単なる「美しい意匠」や「正しいプロジェクト」にとどまらず、問題の発見から人への届き方まで一連の過程がデザインされているのがグッドデザインたる所以である。

他者を知る

そうしたギャップはマジョリティ側からは見えにくい。しかし、気付かないままマイノリティ側の個別の調整に任せるだけならば、共生社会への道のりは遠い。前述したのがマイノリティのためのデザインだとすると、マジョリティの視点を変えるデザインも共生社会構築のデザインと言えるだろう。

他者に対する「怖い」「かわいそう」といったラベリングは、自分の立つ地平から相手を切り離す、共生の否定だ。しかし、もう少し解像度を上げれば、相手のことを自分の関心に引き寄せられるような豊かな多様性が見えてくることも少なくない。タイのスラム発のライフスタイルブランド「フィームー・クロントイ」のデザイナーは、なぜあんな危ないところへ行くのかと言われながらも、スラムの人々の作る環境の面白さに惹かれ、スラムの人々を巻き込んでアクセサリーやバッグなどのプロダクトを製作する。プロダクトを手に取る人の「怖い」「かわいそう」を「美しい」「格好良い」に転換して、共生に一歩近づけるデザインだ。

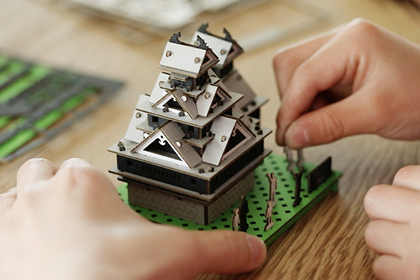

災害被災地もただ哀れむ対象ではなく、本来それぞれが魅力的な個性をもった地域である。「熊本城 組み建て募金」「ブルーシードバッグ」「ゆりあげ港朝市」などは、いずれも「かわいそう」の先に「楽しい」「格好良い」「美味しい」を見出し、被災地と非被災地を分けるような見方を変え、共生を促すデザインと言える。

異なる者との共生が当たり前になる

さて、実際のところ、何がマジョリティで何がマイノリティなのかは定かではない。自分がどちら側にいるのかは容易に移ろう。人はそれぞれに異なる。だから、声高に絆を叫ぶ前に、社会には多様な人がいて自分とは能力や意見や嗜好が異なる人も多い、という当たり前のことを認識できることこそ大切なのではないか。都市や地域は本来的に多様な人々を受け入れる寛容な器であるが、その本来性をデザインによって実現するのは容易ではないというのが私の印象だ。デザインのもつ合目的的性格が、そのことを難しくしているのかもしれない。

しかし、2017年度の受賞作には可能性を感じさせるものがあった。年齢、障碍・疾病のあるなしに関わらずあらゆる人びとが「ごちゃまぜ」の福祉 ・地域交流施設「B`s・行善寺」だ。高齢者デイサービス、障碍者生活介護、保育園、内科クリニック、天然温泉、食事処、ジム、温水プール、フラワーショップなどが中庭を囲んで緩く集まる。さらに、施設全体が障碍者の就労支援の場となっている。主体は社会福祉法人だが、従来の公共空間がもっていたのと同じような共生社会を可視化する機能をもっている。

自分の理解を超えたものと共に生きるのは、ストレスでもある。だから、技術や仕組みの革新が日常生活に入り込み利便性が高くなるほど、人はストレスの源を避け、気に入ったものや情報に囲まれて生活するようになる。SNSには共感できる言葉や写真ばかりが表示され、理解しやすい本やニュースを薦められ、イベントには○○系の人が集まる。次第に異なる者たちがいない世界が見えてくる。その先にあるのは、想像力の縮退した貧しい世界だ。「共生社会の構築」が大事なのは、誰か特定の人のためではなく、そこにこそ豊かさがあるからではないだろうか。

一人ひとりの近視眼的な快適さを目的とするだけのデザインでは、共生社会の構築は覚束ない。「B`s・行善寺」の大らかな楽しさを人に届けるデザインはひとつの希望だが、一方で共生社会の解体に向かっているようにも感じられる現在、共生社会の構築のためにデザインにできることは何か、それを考えるべきときではないだろうか。

先端技術とは?

「先端技術」というのは、発明されたばかりの真新しい技術であることは誰も疑わないだろう。ただし、その先端性においては、何が新しいのか、どのくらい新しいのか、そして、誰にとって新しいのか?という点は、明確にしておくべきポイントだ。例えば2017年度の時点で、世の中を賑わせている先端技術といえば、AIやVRのような情報や映像分野におけるテクノロジーだ。また、ロボット、自動運転、ドローン、フィンテックなどの製造、移動、運搬、金融などの基幹産業を根本からくつがえしそうな技術も、社会実装フェーズを目前にして注目をあびている。

ただ、これらは先端技術か?というと、実は、そうではない。それぞれの技術は何十年も前に、大学や研究所などで発明され、プロトタイプが作られていて、今やっと普通の技術となって社会に出てきたものなのだ。1960年代に基本アイデアやプロトタイプがすでにあったVR技術はまさにその例と言える。

では、「先端技術」はどこにあるのか?それは、真理の追究や、非常に長い時間軸で研究や開発が目的の、一部の人しかアクセスできない大学や研究所などの特殊な場所で、利用され、試されている技術だ。ここでは、このような技術を「先端技術」に捉えたいと思う。

アカデミックな世界における技術

ところで、過去に私も審査に参加した2013年のグッドデザイン賞は、まさに「先端技術」祭りだった。「はやぶさ」、「アルマ望遠鏡」、「SACLA」が揃って受賞し、地球上最高クラスの観測機器施設が、人類の未来にむけた探求を担うプロジェクトとして、また、それらを支えるモノ作り、社会とのコミュニケーションの方法も含め、グッドデザインとして認められた年だった。一方、そのユーザーは、現在の地球上ではごくわずかで、「人とのインターフェース」というデザインの観点からすると、少し不思議に思った人がいたことも事実だろう。

現在目覚ましい発展を遂げている科学には様々な分野がある。宇宙や地球の深部など人類が到達していない場所を開拓するフロンティア、自然や生命の神秘と進化に迫るバイオ、資源や物質の限界に挑戦するエネルギーや新材料、そして人類の時間や空間の概念を広げる情報など、それぞれの分野でこれまでの「人類」の常識を揺るがすような発見、発明が日々行なわれている。各研究を支える技術は、ごくごく大まかに書くと「目で見えないものを見る技術」「極小物質を操作する技術」「時間、空間に逆らう技術」「物理法則に逆らう技術」「多くの情報を扱う技術」などがある。これらの技術とその発明は、年々加速度的に目覚ましい進歩を遂げ、人間が普通には認識できない、あるいは想像すらできないスケールに広がっている。しかし、それらが人とのインターフェースをもち社会で活用されることはまだまだ少ない。

先端技術が人とのインターフェースになるとき

デザインにおける先端技術の応用とは、研究分野で起きている人とはかけ離れたスケールの知識や技術を、人のスケールとつなぐことだと考える。デザインの役割は、先端技術と人とのインターフェースとなって、新しい産業やユーザーを生み出すことだ。そういう意味で、2017年度の受賞作には、わずかながら、先端技術が、今、生きている人とのインターフェースとなりつつあるものがあった。

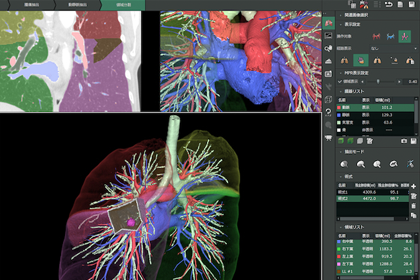

「目で見えないものを見る技術」の応用としては、医療分野での検査機器として「超解像蛍光顕微鏡」「小型陽子線治療装置 MELTHEA(メルセア)」「歯科用3次元X線診断装置ベラビューX800」などが上げられる。これらは、巨大な設備が必要だったり、使用の難易度が高かったり、費用が高額であるなどの問題を解決し、利用施設とユーザーの幅を大きく広げ、技術の普及に貢献するものだ。また、「時間や空間の概念に逆らう技術」「多くの情報を扱う技術」の応用としては、360度の視界を日常的に記録するカメラ「THETA V」や、複雑な体内の状態を視覚化する「3次元画像解析システム、シナプスヴィンセント」がある。また「極小物質を扱う技術」の応用としては「乾式オフィス製紙機 PaperLab A-8000」がおもしろい例ではないかと思う。そして、大賞候補となった埋め込み型ペースメーカー「Micra™ 経カテーテルペーシングシステム」は、様々な技術とモノ作りの総合力によって実現された製品だろう。

人類の歴史は、発明と技術革新とともに、文明や文化による発展、あるいは戦争による破壊を生みだし続けている。遥か昔に言語や農業により文明を生み、エネルギーにより夜を昼に変え、動力を生みだした。そして、情報技術により、人間の認識や能力に変化をもたらし、人間や地球といった意識すらしなかった主体すら変わろうとしている。先端技術と人をつなぐことは、未来の人類を作ることに他ならない。自然法則と思っていた体や環境にすら人工的な操作が可能となり、人間そのものがデザインの対象となる時代、先端技術と人間のかかわりが深くなる時代だ。そんな時代であるからこそ、人とのインターフェースを作るデザインの役割と責任は極めて大きく、技術とデザインに対する新しい視点が必要ではないだろうか。

システムのデザイン

多様化・複雑化する社会において、私たちはどのような安心を得ることができるのであろうか。社会はそれ自体が人間を構成要素とするシステムである。システム工学を教育・研究の専門領域とする立場から、安心の創出についてのデザインを考えてみることにする。

システムとは、様々な要素がつながることによって出来上がるモノであったり、体系であったりする。システムは価値を持っていて、様々な要素のつながりにより機能を発現させ、その価値を産み出している。社会システムにおける安心の創出は、構成要素である人間にとって重要な価値である。

安心な社会を創るためには社会システムを適切にデザインする必要がある。安心な社会システムに必要な構成要素や、要素と要素とのつながりをデザインすることが重要である。

信頼による安心の創成

安心は安全と共に語られる場合が多い。安全は、生存のための生理欲求であり、科学的基準に基づく客観的な概念である。これに対して安心は、安全を基にした感覚を保障しようとする主観的な概念であり、安心の感じ方は人によって異なることが一般的である。

社会システムの構成要素である個人は、自らが感じる不安を解消することが難しい場合、少しでも信頼できる人や組織を探索することによって安心を確保しようとする。人が不安を解消し、安心を獲得する過程から、信頼が大きな役割を果たすことが理解できる。社会的不安を抑制し、合理的な社会的対応を可能とするために、社会的信頼を構築することが有効である。

要素をつなぐことと安心の創造

システム的な思考では、不安を抱えるシステムに対して、その内部に安心を創出する要素を作り、その要素と他の要素(不安を持つ要素なのだが)とのつながりを考えるアプローチが考えられる。

人が感じる安心は異なるため、様々な不安を解消するための要素を作り出すのは煩雑であり、むしろ複雑なシステムになってしまうおそれがある。

システムの複雑性を回避するためには、システムの自己組織的な仕組み・分散協調的な仕組みが有効である。安心のベースとなる信頼を創り出すのは、つながりであり、つながり方の仕組みを考えることが重要である。

不安を解消する要素の創出:暮らしの保健室

信頼できる家族とのつながりが弱くなってしまった高齢者は、多くの不安を抱える。これは現代社会の深刻な社会問題である。「暮らしの保健室」は、高齢化が進む団地での高齢者の不安を解消するために作られる要素の典型である。病院ではなく、街にある健康相談所とすることで敷居を低くする工夫は、不安を持つ要素(個人)とのつながりを実現、強化する上では重要である。地域の人々が気軽に立ち寄り、話し合い、医療や福祉に関する心配を相談することができる。さらに、様々に集まる人々の繋がりを作ることが重要であり、その機能がデザインされている。

不安を解消する新たな関係の創出:すこやくトーク

不安を解消する要素を新規に作るのではなく、既存の要素を活用しながら新しい関係を作ることによって不安を解消する方法も存在する。現代社会において、人とのつながりを実現する好例はSNSである。「すこやくトーク」はSNSの機能を有効活用した、患者と薬剤師(薬局)をつなぐコミュニケーションチャットである。いつでも薬剤師に服薬や健康に対する相談を可能にし、患者が抱える不安を解消するサービスである。

このサービスの普及は、人々が病院へ行く機会を減らすことができ、大きな社会問題である医療費の削減にも貢献する点でも期待される。つまり、服薬や健康という「目の前の不安」を解消するだけでなく、未来の国家の財政不安を軽減することにもつながる。

必要な信頼関係が機能すれば、システム全体が機能する。様々な要素が絡む複雑な問題に対してシステム的な発想のつながりのデザインに新鮮さが感じられる。

不安を持つ要素の効果的な連携:移動スーパーとくし丸

高齢化社会と過疎社会は「買い物難民」という問題を産み出した。モノで溢れる社会であるにもかかわらず、買い物ができない不安は深刻である。この不安を解消するために、様々な不安を抱える主体が協調して、事業を営む不安や生活の不安などを解消する仕組みが提案された。

「買い物不安を抱える消費者」や「事業リスクの不安を抱える地域スーパー」、さらには「雇用不安を抱える労働者(販売スタッフ)」の不安を解消するために、相互連携をビジネスによって実現した。潜在的ニーズを読み取り、うまく要素をつなぎながら、各要素の負担と利益をバランス良くデザインしている。社会が抱える不安を解消するといった社会的意義は高く、事業性も高い。「四方よし」による安心の創出である。

不安の解消から価値の創成へ: SEND

不安定な環境における経済活動には様々なリスクがつきまとい、様々な不安が生じる。外食産業においては、生産者の需要に関する不安とレストラン事業者の供給に関する不安が存在する。「SEND」は、こだわりの生産者と、買い手であるレストラン事業者をつなぐサービスを構築することによって、作り手と買い手の間にあった不安である、受発注に関連するタイムラグや、少量多品種の安定供給の難しさを解消する。

昨今の高度な情報技術に関連する高度なテクノロジーの導入は得られる安心の質をも向上させる。正確なデータ分析と物流システムの再構築による、不安の解消から価値の創出への転換である。

つながり方のデザイン、安心のデザイン

現代人である私たちは今、「目の前の不安」と「将来への不安」という時間軸の異なる不安を抱えている。それらの不安を解消することが望まれる。

世の中が複雑な状況になっているときほど、いろいろなものの「つながり」によって信頼を生み、安心が創出されるべきではないのだろうか。そのつながりは、人と人でもいいし、人とモノでも、人とコトとモノでもいい。肝心なのは、どういう仕組みでつながりを作ればいいのかということを考えることであり、安心のデザインの肝となる。

安心の創出のために、ちょっとしたつながりで状況を好転させ、システムのメカニズムで不安を解消させる。これからの世の中に必要なのは、まさにそのような仕組みであり、それをデザインすることではないだろうか。

→ 2016年度のフォーカス・イシューと提言

→ 2015年度のフォーカス・イシューと提言