-

ロンドン芸術大学Central St. Martins卒。

Panasonic Design Company、英PDD Innovations UK Creative Leadを経て、IDEO TokyoのDesign Directorとして立ち上げに従事。その後、BCG Digital Ventures Head of Designを経て、現職。数多くのイノベーションプロジェクトに携わる。D&ADや全国の地域デザイン選定などの審査委員を歴任。近著に『HELLO, DESIGN 日本人とデザイン』。 -

京都造形芸術大学客員教授。東京大学法学部卒業。IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社、PwCアドバイザリー合同会社などで戦略コンサルタントとして、スマートシティ、インフラ輸出、MICE戦略など都市・地域を切り口とした新規事業戦略・サービスデザインに携わる。 2016年9月にAirbnb Japan入社、2017年より現職。著書に『プロフェッショナル・ミーティング』など。

-

Arts and Law理事。Creative Commons Japan理事。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。IT 、クリエイティブ、まちづくり分野のスタートアップや大企業の新規事業、経営企画などに対するハンズオンのリーガルサービスや先端・戦略法務に従事。行政や自治体の委員、アドバイザーなども務めている。著作に『法のデザイン −創造性とイノベーションは法によって加速する』『オープンデザイン参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(共同翻訳・執筆)など。

-

使い手の創造力を対話型手法で引き上げ、さまざまなビルディングタイプにおいてオープンでフラットな設計を実践する設計事務所オンデザイン代表。 「ヨコハマアパートメント」で、JIA新人賞/ヴェネチアビエンナーレ日本館招待作品・審査員特別表彰、「ISHINOMAKI 2.0」で、グッドデザイン復興デザイン賞/地域再生大賞特別賞、島根県海士町の学習拠点「隠岐国学習センター」など。著書に『建築を、ひらく』『オンデザインの実験』。

-

九州大学客員准教授。マッキンゼーで日米欧の経営コンサルティングに従事後、東日本大震災で被災した若者のリーダーシップを育成する財団法人設立を経て独立。WIRED北米特派員、文科省初の官民協働プロジェクト「トビタテ留学JAPAN日本代表プログラム」の発案・プロジェクトオフィサーを兼務。QUANTUM創業に参画し、大企業やスタートアップとの共同事業開発をリードする。

-

横浜国立大学卒業。

architecture WORKSHOP、家具製作会社super robotを経て、2005年芦沢啓治建築設計事務所設立。IKEAなどの国際的な家具ブランドや国内家電メーカーとの協働、国内外の建築プロジェクト、ワークショップに携わる。2011年、石巻に公共工房として石巻工房を設立し、家具やDIYによる復興を推進。 -

慶應義塾大学大学院SDM特別招聘准教授。建築・グラフィック・プロダクトなど、領域を超えた知見を活かして、ソーシャルデザインを通して社会を進化させることを目標としたデザイン活動を続けている。国内外の主要なデザイン賞の受賞は100を超え、また多くの審査員を務める。生物の進化とデザインとの比較から社会が変わる発想を学ぶ「進化思考」を提唱する。

Founding Partner / AnyProjects inc

石川 俊祐

そもそもという「問い」が重要な時代

企業や組織が新たな価値を生み出そうとするとき、「問い」からスタートすることが重要な時代になっていると感じます。例えばオフィスを設計するときに、1人あたりの必要最小限のスペースから生産性を数値化するなど、ロジックを積み上げて発想しようとしても、似通ったソリューションしか出てこないことが多い。また、効率化はできたとしても、まだ見ぬ新しい体験や創造的な価値を生むものはつくれないんです。一方で、デザイナーは異なる方法で思考します。彼らの発想の起点は「そもそも働くってどういうこと?」とか、「人が働く環境に潜在的に求めていることとは?」などという問いになります。デザイナーが持つそのような特性が、いま社会に必要とされているのです。

新たな価値を生み出すため、もうひとつ重要な要素があるのですが、それを私は「KIND TECHNOLOGY(思いやりのテクノロジー)」と呼んでいます。AIやロボティクスといったテクノロジーが加速度的に進化している今、それらによって人の仕事が奪われるというディストピアがよく語られます。でも、果たしてそうでしょうか。

テクノロジーの力によって、個人が自分自身の「問い」を起点として、新たなモノやサービスをつくることも以前より簡単になりました。多くのモノやサービスが生み出されるなか、人々に支持される必須条件となるのが、思いやりです。困ったときは助けてくれたり、心の支えになってくれる「ドラえもん」のような存在-ただ暮らしを便利にするだけでなく、人に寄り添い、時に叱咤激励し、人を堕落させずに育ててくれる-人の心を豊かにしてくれるテクノロジーこそが、これからの時代に求められるようになるでしょう。そして、そのような「ドラえもん」を描くことができた日本人的な感性が、これからのテクノロジーと人間との関わり方の未来像として輸出することができる「KIND TECHNOLOGY」という思考法なのかもしれません。

ENABLERとなるテクノロジー

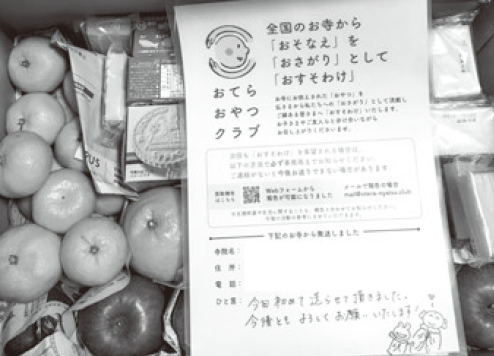

あらゆる人が情報技術をはじめとしたさまざまなテクノロジーを手にしやすくなり、新しい価値を生み出すハードルが下がっています。その典型的な事例がグッドデザイン大賞の[おてらおやつクラブ]でしょう。「子供の貧困問題を解決するためのシステムづくり」を考えたとき、一昔前ならシステムをつくるためにプログラマー探しから始まるなど、それほど身軽にプロジェクトは進まなかったでしょう。僧侶による、「すべてのお寺をつないでプラットホームをつくる」という発想そのものが生まれることが、テクノロジーがENABLER(支援者)になっている証拠ですし、「問い」を実現しやすくなっていることを示しています。

オーダーメイドのぬいぐるみ[クリッチャ]は、子供たちが描いた絵をもとに、そっくりのぬいぐるみをつくるサービスです。子供だったらどれほどうれしいだろう、と想像してしまうこのサービスは、絵の上手い下手ではないところにクリエイティビティがあることを教えてくれます。情報技術が人に自信を与えたり、ポテンシャルを拡張する可能性がある、ENABLERになるという点で、おてらおやつクラブと共通しています。

「思考のプロセス」という

もうひとつの技術

テクノロジーは、情報技術に限りません。「思考のプロセス」もデザインにおいて重要なテクノロジーのひとつといえます。世の中に新たな価値を生み出すためには「思考のプロセス」が必須であり、そのプロセス・メイキングはノウハウとしてもっと共有されるべきでしょう。アメリカのデザイン教育では、問いの立て方や相手がより自由に発言できる対話の仕方など、アプローチのメソッドを重視しています。

一方で、かつての日本にはエクスペリエンス ・デザインが素地として備わっていたと考えています。例えば伊勢神宮の参詣の道筋ひとつとっても、五十鈴川にかかる橋を渡って神域へと近づく設計には人々の気持ちを高めるストーリーがあります。設計者は直感力に優れ、人間のインサイトを見抜く力も持っていたのでしょう。かつての日本には、このように文字化されていなくても伝統的に存在する思考のプロセスと、そこから生まれる豊かなアウトプットがありました。この手法を日本発の「デザイン思考」としてクリエーションに生かせたら、人々がワクワクするようなものがもっと生まれてくるかもれません。

[フードハブ・プロジェクト]は、「日本的な食とは何か」という問いから、中山間地で「育てる ・つくる・食べる・つなぐ」という食の仕組みをつくり、地域の日常を豊かにしていく点が秀逸です。思考のプロセスそのものが、人が幸せに生きるための新しい技術と言ってよいかもしれません。宿泊施設[hanare]にも同様のことがいえます。このような技術が社会でうまく共有されることを希望しています。

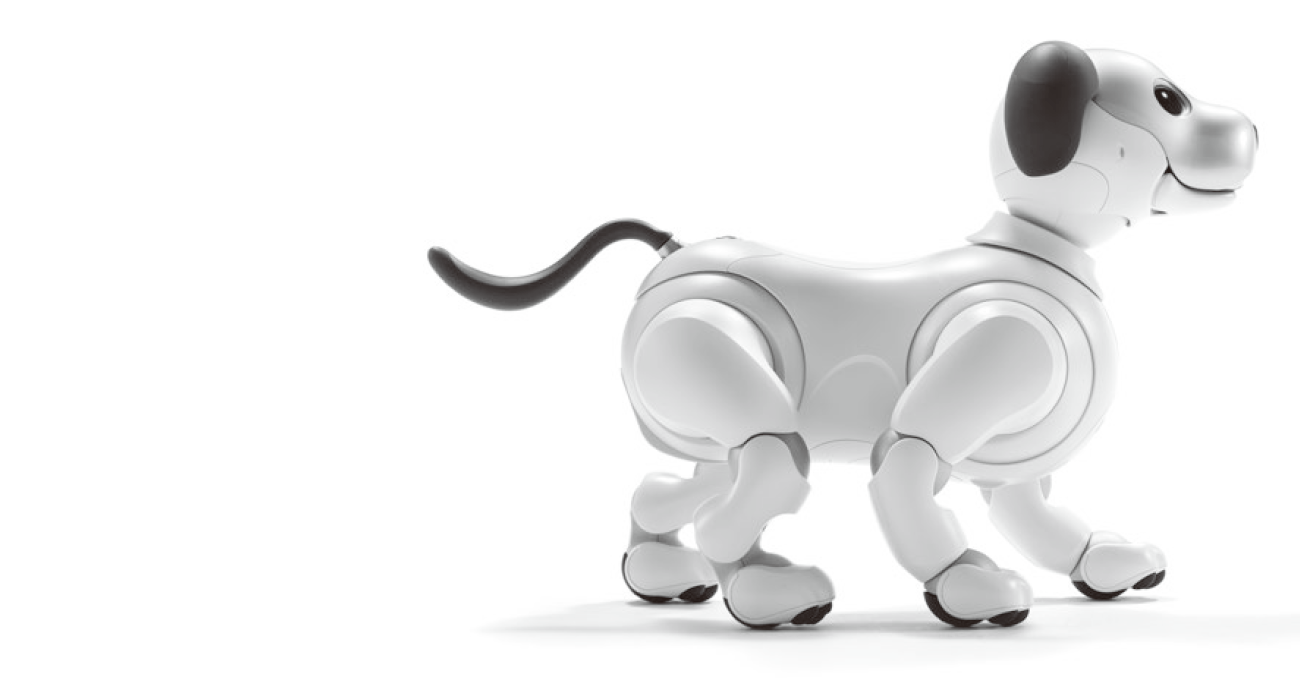

エンタテインメントロボット[aibo]は、今年度のグッドデザイン賞で、先端テクノロジーと人の関わりを象徴するプロダクトです。センサーを凝縮し、ペットとしての犬の表現力を高い技術で実現している点は評価に値するでしょう。一方、リアルな犬を飼うときのように「愛着を持って飼い始める」というコンテクストが含まれていたら、より優れたプロダクトになったのではないでしょうか。ペットと初めて出会うときに箱に入った状態だろうか? 動いている複数のaiboから選べたら? 斑やカラーなど個体差があったら? “捨て”aiboを拾うストーリーはあるだろうか……? そのような問いから導かれるプロダクトは、人とテクノロジーの関係性を変えてくれるかもしれません。

ストラテジスト / Airbnb Japan株式会社 執行役員

長田 英知

人と社会の幸せな関わり方を考える

「働き方」とは突き詰めれば、人と社会がどのようなスタイルで相互作用を及ぼすかという「関わり方」であると言うことができます。

終身雇用や年功序列が一般的だった時代から、働き方をめぐる人と社会の関係性は加速度的に多様化し、流動化しています。

例えばYouTubeやSNSで発信してアフィリエイトで稼ぐことが社会とのひとつの関わり方=働き方として認知されるとは、少し前には考えられなかったことではないでしょうか。さまざまな「働き方」が生まれ、消えていく中、人生や仕事のスタイルもまた絶え間なくゆらぎ、消費されています。

一方、昨今の「働き方改革」や「ワークライフバランス」の議論の多くは、従来型の働き方を前提とした時間とお金の議論に終始しており、変化のスピードに対応しきれていないように感じます。

多くの人や企業が「働き方」のあり方について悩んでいる中、人と社会がどのようにつながり、どのような関係性を作れば「幸せ」になるのかというロールモデルを示唆するデザインの力が求められていると考えています。

2018年、働き方のデザインの2つの方向性

2018年のグッドデザイン賞の審査を通じて、デザインにより働き方を変える試みには2つの方向性があると思いました。

ひとつはテクノロジーによる多様な働き方の実現に向けた加速です。たとえばクラウドサービス[Dropbox Paper]は、クラウド型の働き方を支えるインフラとして、働く場所や時間からの解放を可能にするデザインを提供しています。

もうひとつが、人と社会の関わりを持続的に成長させるための、つながりの「幅」と「強度」を生み出すデザインの提案です。

宿泊施設[hanare]は、従来の宿泊施設が自社の施設内でチェックイン・飲食・入浴などのサービスを完結させることが前提となっている中、東京・谷中という町に点在する空き家や銭湯に宿泊施設の「幅」を広げ、ゆるいつながりを作っています。このゆるいつながりはまた、町の人々に地域における新しい働き方を提供するきっかけを生み出しています。

[マルチタスクオペレーションの活性化ワーキングポイントプロジェクト]も好例です。社内業務を部署の異なる社員同士でシェアするサービスなのですが、仕事の対価として金銭的な価値を提供するのではなく、他部署を手伝う時間的な負荷を、休暇という時間的な価値で返す点がすごく斬新だと思いました。人と社会の関わりをお金ではない対価に転換することがかえって、つながりの「強度」を高めていることに新しい可能性を感じます。

目に見えない価値のデザインが働き方を変える

人と社会が従来の枠組から幅を広げながらも、一定の強度を保って関わり続けるためには、つながりを成り立たせる基盤、すなわちコミュニティに通底する「ストーリー」が必要となります。

日本酒[X01]は、農業機械メーカーのヤンマーと日本酒メーカーの沢の鶴、そして米農家が協力し、酒米の開発から新しい日本酒を誕生させたプロジェクトです。

農業のバリューチェーンの異なる位相で事業を行なっている三者が、それぞれ一歩ずつ進んで新しい取り組みにチャレンジすることができたのは、日本の米作りや農業を変えたいというストーリーに対する共感とコミットメントがあったからだと思います。この共感とコミットメントがもたらした意識変革が、関係者の働き方を変え、組織を超えたつながりを生み、新しい商品を創造することを可能にしたのです。

働き方の変革を促すストーリーを築いていくには、もうひとつ大事なポイントがあります。それは目に見えない価値をデザインするということです。

普段の働き方において大事にされやすい価値は、目に見えて肌触りがある、例えばお金といったものや時間などかもしれません。しかし人が社会との新しい関わりに挑戦するとき、その行動をドライブするのは「やりがい」 「安心感」「達成感」など、言語化・形象化が難しい価値だったりします。

アプリケーションサービス[Craft Bank] は建設業界で職人と職人を探している企業のマッチングサービスを提供しています。マッチングを成功させるためには、時給などの物質的な条件以外に、知らない者同士でも信頼できるという心理的な条件を担保することが大事です。今後、同サービスがいかにこれらの条件をクリアし、目に見えない価値を提供できるかについて注目していきたいと思います。

人がどのようなことに信頼を寄せ、共感を覚えるのか。社会とどのような関わり合いを持ちたいと考えるのか。そして時代の変化とともに人が信頼するものが変わったとき、その変化に合わせる形で仕組みをどのようにアップデートし、社会に反映していくのか。

このような目に見えない価値をたゆまなくデザインし続けようとする姿勢こそが、働き方に影響を与え、社会に幸せと豊かさをもたらすエンジンになるのだと思っています。

弁護士 / シティライツ法律事務所

水野 祐

学びにおけるAIの役割

学びとは能動的な行為であり、学びのデザインという観点では、e-learningなど情報技術を使って学びの手段を拡張すること、そして空間やファシリテーション、そして子供から高齢者までを包摂できる体系といった、ソーシャルな環境のデザインにより学びの機会を高めること、これら2つの軸が近年注目されてきました。

そして、今回は人工知能(AI)を活用したプロダクトやプロジェクトが社会に実装されるようになってきたことで、上記のような能動的な学びとAIとの相性の良さが認識され始めたタイミングだったように思います。

タブレット向けラーニング教材[“Qubena(キュビナ)”]は、算数と数学に特化して個々の生徒の弱点をAIが分析し、学習度に応じた学びのフローを提示する、「アダプティブ・ ラーニング」を志向したアプリ教材です。スマートフォンアプリの[Japanese Language Training AI]は、外国人向けの日本語会話トレーニング支援サービスで、独自開発したサポートAIにより、表現したい会話を自由に作成できるだけでなく、発音や言い回しまで最適な表現を提案することを可能にしています。これらはAIという情報技術を能動的な学びに活かそうとする昨今の潮流に位置付けられる事例でしょう。

AIという「他者」から学ぶ、という視点

一方、AIを活用したプロダクトやサービスが普及する中で、AIが人間には持ちえない「視点」で物事をとらえられることに注目が集まっています。思想家のケヴィン・ケリーはこのようなAIの側面を「Artificial Intelligence(人工知能)」ではなく「Alien Intelligence(エイリアン・インテリジェンス)」、つまり「エイリアン(異世界、異質)の知能」と定義しています。ただAIを情報技術として活用するという視点だけでなく、人間には持ちえない「他者」の視点として活かしていくという視点です。このような視点でみると、いま人間が最も学びを得られる存在としてAIをとらえ、AIからの人間の学びをいかに最大化できるかを、デザインのテーマとしてとらえることが今後重要になってくるのではないか、という予感があります。

この観点から注目したのはソニーの[aibo] です。クラウド上のAIにつながり、学習し続けることを可能にした個々のプロダクトが、人間にどのような影響を与えるか、もしくはお互いにどう影響し合えるか。特にこのaiboは、いわば「成長するプロダクト」として、プロダクト自身が欲求を持った存在として振る舞いオーナーと接する点で、人間とAIの間でインタラクティブかつ豊かな関係性を結べる可能性を強く感じさせます。その成果はまだ出ていないですし、どのように発展していくかも未知数ではあるものの、aiboから人間が学び、一緒に成長していけるのであれば、人間とAIの未来の関わりに対するひとつの指標となるでしょう。

より直截的な例として、NHKスペシャル[AIに聞いてみた どうすんのよ!?ニッポン] では、AIがどのような回答を出すのか、そもそも出せるのか否か、というAIの「視点」自体に注目しています。AIに質問を投げかけて分析させ、その結果から導きだせたことやフィードバックできたこと、あるいはできなかったことを、人間が正否を判断するのではなく、検証することによって、社会がAIと協働する可能性を見出していこうとする方法論が興味深く感じられます。

どちらも、広い意味でのAIからの学びの効果や、互いに与え合う影響をいかにポジティブなものにできるのかを、具体的に模索しているデザインとして、新しい試みといえます。

AIにおけるデザインの役割

日本が直面する大きなテーマである少子高齢化・人口減少の問題ひとつに着目しても、今後AIと人間との協働が不可欠なことは明白です。他方で、AIと人間の関係性という課題にいち早く取り組める日本にはアドバンテージがあるという見方も可能です。

AIの社会的な醸成度を高めていくために、AIのアルゴリズム開発者も、広義のデザイナーととらえられます。すでにAIを活用したサービスやプロダクトにも、当然のようにUI / UXのデザインがあり、ここにはデザイナーが関与している場合もあると思います。しかし、今後はそれだけでなく、AIのあり方やAIと人間との関係性自体もデザインの対象と位置付けられるようになるでしょう。ここではAIの本質的な危険性や人間の尊厳の確保といった倫理やルール・法律、そして昨今注目され始めている「ウェルビーイング設計」といった総合的な観点からのデザインが不可欠です。

社会的弱者や、社会的マイノリティなどの存在を通じて、社会の課題を発見しその解決に向けて働きかけていく「インクルーシブデザイン」というデザイン思想・手法が注目されていますが、AIという「他者」の存在を通して社会課題を発見していくことも今後考えられるでしょう。「collab with AI、corporative with AI」といえるようなAIとの協働・共創が、人々に能動的な学びの機会を提供し、創造性を膨らませる源泉となれば、それは私たち人間にとっても有益です。AIのデザインはそのようにあるべきだと思います。

建築家 / オンデザイン

西田 司

関係欲求を充たすローカリティの価値

最近の実感として、これまでの日本が先導してきた大量生産と大量消費のサイクルで経済を牽引していくことに限界を感じている人が多いと思います。さらに建築業界でも人口減少によって、これ以上のスクラップアンドビルドは不要という空気も広がり、建てることによるゼロイチとは異なるモデルが求められるようになりました。

都市部ではそれでも未だ旧来のモデルが健在なので、新しい暮らしの豊かさや、価値を見出そうとする人たちが、ローカリティに目を向けています。ここでの変化は、これまでの、土地やモノやお金を所有する豊かさから、コミュニティなど関係資本を大切にしたり、日本の風土や地域の文化などに暮らしを重ねる豊かさです。所有欲求は、手に入れた瞬間に次のものが欲しくなる欲求という意味で、無限の欲求であり、経済が好調なときは、もっと欲しいという欲求も満たせますが、現代ではなかなか難しいと思います。対して、コミュニティや地域と共に生きる関係欲求は、関係を持ち続ける時間自体が価値なので、時間を経れば経るほど期待値などが上がり、価値が増していきます。

そのようなロングテールな関係欲求を充たす、いわば源泉となるローカリティが必要だという考え方は、すでにさまざまな部分で定着しています。そのようなローカリティを「育む」という意識に基づきながら、人間の関係欲求が満たされ、豊かさが連鎖するような場や仕組みを作るデザインが増えているのです。

都市と地方を横断するローカリティ

「育む」という時間軸を伴った動きで特に興味深いのが[フードハブ・プロジェクト]です。複数の仕組みや取り組みがひとつの地域の中で有機的に発生し、スピーディーに展開し続けている、人々の関わりしろが多く積極的に加担していけるといった構造が特徴的なプロジェクトです。神山にいなくても、神山という地域に関われる状況を作り出している点も評価できます。一つひとつの産品や発信内容に文化や歴史が凝縮し、そこに日本の豊かさがあると気づかせてくれる点で、あらゆることが均質化しがちな都市にいながら、ローカリティの意義とその育成について意識することができる、優れた取り組みです。

[hanare]は東京の下町、谷中エリアの古い木造住宅に手を入れて上手に残し、地域性や時間軸を感じさせるホテルやカフェへとリノベートさせました。もともと谷中に存在していた銭湯やお惣菜屋などと価値観を連担しながら、ホテルの機能をうまくアウトソーシングさせた谷中の町中を歩くと、町が自分のものになった感覚さえ持てるでしょう。[OMO5東京大塚]は、宿泊施設の近隣住民が町を案内するサービスと観光プログラムが特徴で、ともにローカリティにひとつの価値があると表現している点が類似しています。

これら2つの事例に共通するのが、施設そのものの充実度を限りなく上げることで所有欲求を充たさせるより、関係欲求が充足されることを第一に、施設と町との境界を薄めている点です。町と機能をシェアしたり、積極的に関係を持つことで、居心地の良さを高め、町の変化と成長を見守るような帰属意識が醸成されます。ただし帰属といっても、すべての事象に関わる必要がなく、ユーザーの主体性を発揮できる設えとされているのも、むしろあらゆる人に対して寛容性を持つでしょう。

こうした、関わりを持つ範囲を自ら設定できるような寛容な状況をデザインしているといえるのが[喫茶ランドリー]で、繰り返しそこに関わることが価値になるような場の作り方が秀逸です。都市においてなにごともパッケージングされ提供されることに慣れた人に対して、この場は過剰なサービスを提供しない代わりに、近所のお母さんが店員として趣味のお菓子をつくって提供するなど他者と関係し続けられる、ちょっとした豊かさを感じさせてくれる状況を与えることで、日常の暮らしに新たな発見をもたらしてくれるでしょう。ある意味で放ったらかしにしてくれるようなデザインのあり方は、現代的なローカリティの育成につながるものです。

これらとは少し異なった観点からローカリティをとらえて、注目できるのが[Gogoro]です。都市における課題解決の手法として、システムの各要素が非常にしっかりとデザインされています。しかしそのデザイン自体を前面に打ち出すことなく、結果として人々の体験を促したり、ユーザーが積極的に関係性を作ることができるプラットフォームが築かれています。Gogoroはさらに、情報技術の巧みな応用によってさまざまなローカリティに応じられるフレキシビリティを備えていて、システムや多様なサービスへと今後展開していくことで、さらにトランスボーダーが起きうるように思えます。

「読み解き」と「融合」のオペレーション

建築の領域では、従来の都市計画や大型施設の建設においては、所有欲求を第一価値とするディベロッパー的発想の開発主導型が主流でしたが、町の特性や関係欲求を軸として考えるオペレーターの役割が重視されるケースが増えてきています。関係欲求で構築するビジネスをランニングモデルにしているWe WorkやAirbnbが次の都市を作る可能性もすでに見え始めています。デザインは生活文化や風土、習わしなどといったクラシカルな読み解きを深めつつ、新たに育まれつつある現代の価値観とハイブリッドさせる時間の設計を担うことが、ローカリティの豊かさを育むことにつながるのではないかと思います。

プロジェクトマネジャー / QUANTUM\GLOBAL Inc. CEO

井上 裕太

社会基盤を3つのフェーズでとらえる

社会基盤の直英訳であるinfrastructureのinfra-とは、「下の」とか「下部の」という意味があり、社会基盤ということばは、「社会を下支えするもの」とも置き換えられます。伝統的で狭義の社会基盤には、橋や鉄道などがあるでしょう。より上位の社会基盤には、市民生活が底上げされる存在が当てはまります。さらに社会全体や生活をよりよく回す仕組みという意味での社会基盤も重要で、いずれも社会全体に寄与することが前提条件にあるでしょう。

機能と美しさが共存する社会基盤とは?

いわゆる伝統的な社会基盤のあり方として注目されたのが、中部電力の[西名古屋火力発電所7号系列]の建築・空間・サインシステムです。機械というファンクションを中心に設計・デザインされていた発電所のような施設は、働く人にとって使いづらく、間違いが起こりやすいという問題がありました。それを、たとえば駅などではあたりまえになった思想ですが、空間だけでなく、カラースキームやサイン計画を徹底し、働く人にも快適にしたことで、職場への誇りや帰属意識も高めることができたそうです。

よりソフトな社会基盤という点で、[喫茶ランドリー]はとてもインフラ的だと思いました。企業が自社のオフィスを解放して、公民館のようなインフラに近い状況を作り出しています。以前なら行政が担った役割に近いことがそこでは起きている。年間500回におよぶイベント開催のほとんどが、お客さんが主体となっている事実もそれを表しています。

[おてらおやつクラブ]も同様に、お寺という全国に広がり根を下ろしたある意味でインフラといえる機能が、政府による貧困世帯への施策とすべき社会課題に取り組んでいます。この取り組みはフィロソフィーが注目されがちですが、独自のネットワークで中間団体をつないだアイデアや、お菓子などの集め方と配分の仕組み、新たに参画しようとする人に対する間口の広げ方といった、サプライチェーンのオペレーションとコミュニティのマネジメントが高く評価されたと思います。アジアでも注目されているそうなので、グローバルなインフラとして発展する可能性もあります。

[逃げトレ]は、インフラをアプリが担っている点で注目しました。これは、南海トラフ巨大地震・津波による避難経路と、想定される津波浸水状況を可視化するアプリのサービスです。東日本大震災時に、日頃の避難訓練によって、高学年児童が低学年の児童を率いて安全な場所を目指すことができ、その様子を見た地域の人も安全な場所へと避難できた事例があります。かつては地域に建てられた石碑に記された内容の伝承が人々を誘導する役割を果たしていましたが、それらは時間とともに存在と意義が風化してしまいがちです。訓練にも実際の避難にも活用できる点で、石碑がアプリ化したようなデザインだと思いました。

[ナラティブブック秋田]も、これまでファンクショナルな記述が主体だったカルテに、患者や介護者のパーソナルな物語性を加えることで、人が本来必要とする治療がしやすくなったり、ケアの質を高めることにつながるという点で、新たなインフラとしての可能性を感じました。

このように、今年度高く評価された事例はどれも、ファンクショナルとエモーショナルなデザインの要素がリンクしていることが大切なポイントだったように思います。

求められる人間的なアプローチ

今後ますます、人間性を重視した人間的なものごとの価値が上がっていくと考えられます。Webサービス、アプリやハードウエアを中心としたテクノロジーの領域でスタートアップのプロジェクトを見ていると、人間性を見つめて作っているものは、より早く多くの人に愛されたり、より浸透しているように感じています。

好例が[Gogoro]です。世界の大気汚染問題を解決しようというバックキャスティングを実現させるために、ユーザーのニーズをくみ取ると共に、使ってみたいという感覚を引き出すための仕組みが実に巧妙に編まれています。「アイコニックな電動バイクと出会う:0.3秒、ショールームを訪ねて実際に見る:3秒、アプリを試す:3分、乗り始めてバッテリーを交換する:3日」と、人が感動や気持ち良さを体感する時間軸を開発者が考え抜いて、コミュニケーションが進んでいくようなフレームを形づくっていることに感心させられました。人間性を見つめた結果、ユーザーにきわめて近いスケールで社会に実装された、新時代のインフラの典型と言ってよいでしょう。

ビジネスになるか、事業になるかということ以上に、アセットをどう集めて課題を解決するかという視点にシフトさせたいときこそ、デザインが力を発揮します。ものごとやサービスを人にきちんと届ける、あるいはその目的性を最大化すること自体がデザインであると言えるくらい、私たちがとらえるべき射程が広がりを持つようになったいま、デザイナーひとりではなく、あらゆる人が、人々の幸せに向けた社会の基盤づくりを担えるという意識を持つことが、いっそう重要になってくるのです。

建築家、デザイナー / 株式会社芦沢啓治建築設計事務所、石巻工房 代表取締役

芦沢 啓治

生きる時間の価値を高めるもの

デザインという営みを通して生活価値の向上を図る。そのための実験がさまざまな場で行われているのを、今回のグッドデザイン賞審査を通じて実感しました。毎年、グッドデザイン賞では千数百点が受賞作となっています。それら一つひとつの製品、建築、サービス、仕組みなどが、社会全体を構成するパーツとして、世の中の底流からクオリティ・オブ・ライフを高めていけるような印象を受けました。

生活価値とは、大げさなものではありません。身近な日用品が、生活における確かな価値の象徴になることもあります。スウェーデンの社会を例にすると、仕事の途中でもお菓子やコーヒーを囲んで談笑する、フィーカという時間があります。些細なことですが、誰もがその場でのコミュニケーションを楽しみにしています。そこではお菓子を載せるのにふさわしいトレイが、豊かな生活価値の証と位置づけられています。特別なものごとでなくても、人々が生きる時間の価値を高めてくれるのです。

こうした意味で、メガネ[TouchFocus]には大きな意義を感じました。これは遠近両用メガネの新しい形で、フレームに触るだけで遠近のレンズ視度を切り替えることができます。老眼が気になる世代にとって、かけかえが不要で、周囲に気づかれずに操作できる自然なインターフェイスは魅力的です。彼らがリタイアせずに幅広い世代と一緒に働くシーンが増えていく環境下で、老眼鏡への抵抗感を和らげる「優しさ」が、このメガネにはあるのです。発想の背景には、日本の高齢化や長寿命化の進行がありますが、単に高齢者をサポートしようとするだけではなく、人の仕草やファッションに配慮することで、従来にない価値をつくり出しています。それが懐の深い社会のあり方、生活価値の蓄積につながるのです。

生活価値をもたらす都市開発のあり方

より大きなスケールの試みでは[仮設HUB拠点]が注目されます。これは大規模集合住宅の建設期間中に仮囲いで覆われる空間を、地域へと積極的に開いていくプログラムのデザインです。人々が使う什器や備品などのハードを提供するとともに、大学、企業、コミュニティを巻き込んだソフト面の提案も行われました。建築事務所が計画にかかわったことが、仕組みからディテールまで全体をトータルに手がける力になったと思います。デベロッパーとしての豊富な実績を持った大企業が、建築家とストーリーを密に共有したのも興味深い点です。時代の変わり目を感じる取り組みといえます。

このプロジェクトからは、経済価値から生活価値への移行が、ユーザーばかりでなく、事業者にとってもリアリティを伴いつつある状況を読み取ることができます。人口減少がさらに進む日本では、集合住宅も高層化・高付加価値化の追求以上に、地域との接点を増やすべきでしょう。仮設HUB拠点で培ったものを、次に完成する物件に生かしたり、他の開発に応用する姿勢も望まれます。

建築的なアプローチによる地域社会への働きかけが、人々の生活価値を創造する典型として、[喫茶ランドリー]や[hanare]が挙げられます。喫茶ランドリーは洗濯機、キッチン、カフェスペースなどが備わる場で、街路の 1階部分ににぎわいをつくろうという意図があります。hanareは東京・谷中の複数の施設間をつなぎ、街全体をホテルとして楽しむコンセプトの宿泊施設です。マンションが増えて居住者が急速に多くなったり、インバウンドの流入が盛んになったりといった、近年の都市部に顕著な変化の軸上で、まさしく人々の生活における新たな価値となることを目指したデザインです。

重要なのは、こうした事例を突発的・偶発的に生じたものとみなさず、将来にわたり発展し、波及する力を持ったアクティビティとして持続させることでしょう。いずれも地域生活を豊かにするための規範となりうるポテンシャルを感じるからです。

「公共の資源」であることが生活の価値となる

生活価値を高めうるモデルとして、印象に残ったのが[おてらおやつクラブ]でした。そのグッドデザイン大賞受賞は、社会問題の提示としても衝撃的でしたが、一方でお寺をインフラとして扱う、既存のフォーマットを活用して新たな役割を担ってもらうという着眼点に対して可能性を感じました。

同じような視点に立てば、たとえばコンビニエンスストアは、膨大な食品を日々流通させているインフラであり、社会問題化している食品廃棄というテーマを考え合わせると、本来の商業用途とは違った有効な活用の仕方が見出せるかもしれません。さらに、都市に数多くある地下鉄の駅の空間なども、その立地性を考えると、いま以上に多様な機能や役割を兼ね備えさせられるかもしれません。こういった、私たちの暮らしに身近な場や機能を、公共的な資源としてとらえ直すことから、生活価値の向上や獲得に寄与する何かが生まれることを、おてらおやつクラブの活動が予感させてくれたのです。

おてらおやつクラブは、ひとつのお寺の試みからスタートしました。初めは自力で小さく始められた行動が、その趣旨に賛同する他のお寺や、地域の福祉団体などと結びつき、さらにSNSなどを介して、より広範に力を発揮する波動となりつつあります。個人の想いや理想から始まったことを、既存のさまざまなインフラを活用しながら、公共的な資源へと昇華させていくことが可能であるのも、今日の私たちの生活における、確かな価値といえそうです。

デザインストラテジスト / NOSIGNER 代表

太刀川 英輔

取り残されてきたステークホルダー

デザインと生物の進化を対比する「進化思考」という考え方を教えているのですが、その中でよく生態系と社会を比較・観察しています。そこで強調しているのが「共生」という状態のことです。「共生」という言葉はさまざまによく使われますが、元々この言葉は生物学の用語で、例えばイソギンチャクとカクレクマノミのように、異種の生物が同じところに生息し、互いに利害を共にしている関係を意味します。共生や競争など、ある関係をもったつながりを「系」と言いますが、私は生物学において系を観察する手法を理解することは、企業が関係性を持つ「ステークホルダー」を観察することに直接役立つと考えています。そして、マーケティングでは通常は消費者しか見ませんが、ステークホルダーの系はもっと広い共生関係を持っています。

従来の消費社会では、視野に入れているステークホルダーの数が少なすぎました。たとえば、

コストが高かったりクオリティが低いと見なされた下請け業者はメーカーとの関係を築けないまま取り残されてしまう。またユーザーが短期間で購入したものを廃棄すれば、将来にわたる環境への負荷が発生し、その影響で系から取り残される誰かが生まれてしまうことも問題になるでしょう。そして、テクノロジーの恩恵にあずかれない人や、マーケットの基準からこぼれ落ちてしまうような人の存在も見逃せません。

消費社会がもたらした競争の系を先鋭化させると、生き残る人は少なくなります。そうではなく、取り残されたステークホルダーに価値を見出したり、取り残されたものをどうすくい上げるかが、ビジネスはもとより、現代社会全体の重要なテーマであるといえます。言い換えると、今までの系を再構築し、さまざまなステークホルダーがお互いを支え合う仕組みを考えることで、初めて共生社会はデザインできるということです。

多様なアプローチで共生系をめざすデザイン

取り残されているステークホルダーを見出し、新たな系をつくることを追求したり、身近なものを新たな価値に転換したデザインの代表が[おてらおやつクラブ]です。お寺さんに集まったお供え物を、10万世帯を超える貧困家庭に配ることができる仕組みをつくった無形のデザインです。一方的に与えているのかというとそうではなく、貧困家庭からの感謝と祈りを得られるという意味で、信仰を広めるというお寺の理にもかなっています。この1,500年にわたって、地域のハブとして脈々と続いてきたお寺という独自の系の価値を活かし、社会の中で取り残されてしまった貧困家庭とつながる生態系を築いた感動的な物語として、審査でも多くの共感を集めました。

[Gogoro]も共生社会を象徴しているプロジェクトでしょう。EVのバッテリーを社会インフラとして共有し、持続可能な社会を実現しています。バッテリーステーションも直営の拠点だけでなく、コンビニにもアウトソーシングしていたり、電源プラットホームの仕組みを、本来競争関係にある他社とも共有しているなど、非常に幅広いステークホルダーとの共生系を描いています。しかも、それらが公害を撲滅し、持続可能な世界をつくるという明確な形となって提供されています。また、[hanare]も町の空き家にホテルの一室としての価値を見出し、街全体をホテルとして共生させる素晴らしい事例でした。町の銭湯やレストランなど、他のステークホルダーとの関係も秀逸で、まさに共生系が描けている典型だと思います。あるいは堤防のリノベーション[トコトコダンダン]は、治水・防災のための河川の護岸整備事業を、市民の親水空間の創造に結びつけた点に大きな意味があります。それまで取り残されていた場を、地域の人たちが出会い、関わり合える価値を持った場として変容させた手法に希望を覚えました。このように、今年のグッドデザイン賞は、共生系を描くデザインが重要なテーマでした。

未来に求められるデザインの力とは

国連に採択された国際目標「持続可能な開発目標(SDGs)」が近年注目されています。「貧困をなくそう」や「飢餓をゼロに」といった17のゴールとそれに対する169のターゲットが明文化され、「誰も取り残さない」という共生社会実現に向けたメッセージが謳われています。競争でたとえ勝ったとしても、共生可能な生態系を描けない社会は危ういということに多くの人が気づきはじめています。

デザインが発展したのは20世紀の2つの世界大戦の直後、モダニズムとミッドセンチュリーでした。戦争で疲弊した社会を復興するためにデザインの力は大いに発揮されていたのでしょう。しかし時を経てデザインが専門分化する中で、社会とデザインの間に距離が生まれ、専門化・先鋭化していきました。デザインはものごとを先鋭化させることが得意ですし、むしろデザイン界も自ら好んで多くの時間をそのことに費やしてきたともいえます。しかし、日本では特に東日本大震災の発生を契機にして、新しいものを生み出すだけではなく、既存のものの弱みをかばいあい、強みを活かすこと。社会の中で新しい共生関係を発明することがデザインの力として再認識されるようになってきています。デザインはもはやデザイナーのものではなく、これからますます、世の中に必要な共生関係を実現するための形を探り当てる「哲学」として共有されていくのでしょう。

特定非営利活動法人おてらおやつクラブ 代表理事 安養寺 住職

松島 靖朗

マーケティング・寄付相談担当 興山寺 副住職

福井 良應

お寺で余ったお供え物を、ひとり親家庭のために

おてらおやつクラブは、生活に困窮する家庭の子供たちに、お寺のお供え物をおすそ分けしようというNPO法人です。お寺には、仏様やご先祖様へのお供えのお菓子や食品がたくさん集まります。しかし、あまりに量が多いと、お寺でも持て余してしまうことがあります。このようなお菓子や食品をひとり親家庭に配ることが、お寺にとっても子供たちにとっても問題解決になるのです。なぜなら、ひとり親家庭のうち約半数が経済的に困窮しているという現実があるからです。「お寺の“ある”を社会の“ない”とつなげる」のが、おてらおやつクラブのテーマです。

こうした活動を始めたきっかけは、2013年に大阪で起こった母子家庭の親子の餓死事件でした。日本国内にも深刻な貧困問題があることを知らなかった私たちは、そのニュースに大きな衝撃を受けました。そこで、事件をきっかけに立ち上がった大阪の貧困支援団体に、お寺へ寄せられたお供えのお菓子や食品を届けたのです。その後、支援団体の方に話を聞くと、それらを受け取った子供たちやお母さんはとても喜んでくれたそうです。しかし貧困状態にある家庭は多く、すべてに配布するにはまったく足りないという話がありました。知り合いのお寺に声をかけて、お供え物を送ってもらうようにしたのが、おてらおやつクラブの始まりでした。

敷居を下げて広げる仕組み

私たちは、全国のお寺、子供を支援する団体、公的機関などを訪れて、おてらおやつクラブの説明会を行っています。そして、お寺と支援団体に登録してもらい、それらを地域ごとにマッチングさせていくのです。登録したお寺は、近隣の支援団体にお菓子や食品を送り、団体がさらに各家庭に必要なお菓子や食品を配るという仕組みです。おてらおやつクラブの事務局は全体のマネジメントや広報活動を行い、お寺を会場にしてお供え物の発送会などを開くこともあります。

この仕組みでポイントとなるのは「参加しやすい」ことです。絶対に守らなければならないルールはなく、お菓子や食品を送ってもらうのは「ある物を、ある時に、ある分だけ」で構わないので、お供え物があまり多くないお寺でも参加できます。毎月でも、お盆だけでも、また複数のお寺で持ち寄って用意するのでもいいのです。お寺の掲示板におてらおやつクラブのポスターを掲示したり、募金箱を置いてもらったり、檀家さんと子供の貧困問題について話し合うだけでも、参加の意味があると考えています。

おてらおやつクラブは、どの宗派のお寺でも参加でき、仏教以外の宗教団体も参加しているほどです。活動を広げていくために、敷居を下げ、開かれた体制にすることはとても重要です。

おてらおやつクラブをNPO法人にしたのも、同じような理由があります。自治体や企業は、宗教団体の活動に協力してもらえないケースもあるのです。NPO法人には自治体の認証が必要なので、事務局のあり方や活動の意図も明確になります。活動の進捗度やその成果を客観的にとらえることは、私たちにとっても重要です。

さらに、宗教ということから一般的に持たれるイメージを払拭する狙いもあります。

このような意図に基づいた仕組みづくりは、社会の中にひとつの体系をつくるデザインといえるかもしれません。現在、日本には約70,000ものお寺があり、その中でおてらおやつクラブに登録しているのはまだ1,100程度。おやつを届けられた家庭も、全体の数%に過ぎません。時間をかけて、子供の貧困問題の解消が実感できるような成果を出していきたいと思います。

仏教の価値観から、社会に問いを投げかける

もちろん、おてらおやつクラブは、お寺あってこその活動です。お寺へのお供えがなければ、この活動は続けられません。仏様やご先祖様にお供えをしようという信仰の気持ちが、すべての活動の原点にあります。だから私たち自身も、お供え物を受け取るのにふさわしい存在でなければなりません。

デザインにおいては、ヒューマン ・センタード(人間中心)ということがよく言われます。これは、人間にとっての機能性、快適性、使いやすさなどを第一としてデザインを考える姿勢です。人間中心の思想は悪いことではありませんが、あくまでも近視眼的であって、人間の寿命や思考の限界を超えることはできません。それに対してお寺は仏様センタードです。仏様を中心に長い時代を超えて受け継がれ、それを未来につなげようと日々努力しています。そして、お経に説かれているような完璧な世界を目指して物事を考え、実践しているのです。

今回、おてらおやつクラブがグッドデザイン大賞に選ばれたことで、私たちは社会に対して「問い」を投げかけられたことにも意味があったと考えています。お寺の中には、世俗とは違う価値観があり、それに基づいた行為や活動があります。それを広く投げかけて、考えてもらうことも、ずっと昔から仏教が行ってきたことなのです。

私たちは日々、仏様と共にあり、仏法に則って修行をし、苦しみから逃れる教えを説いています。しかしお寺の中にいると、どこにどんな苦しみがあるのかをリアルに知る機会が意外と持てないものです。おてらおやつクラブの活動を通して、私たちは修行で得たものを社会へと還元することの大切さに気づかされるようになりましたし、 「今を生きる」人に対して、私たちは何ができるのかを考え、実践することにもなっています。

株式会社HAGI STUDIO一級建築士事務所 代表取締役

宮崎 晃吉

谷中の街に機能を分散したホテル

大学で建築を学んだ後、世界各地のプロジェクトを担う建築設計事務所に就職しました。若い建築家にとっては十分に恵まれた環境だったと思います。しかし仕事のスケールが大きすぎて、社会に対して自分がどう役立っているかがよくわからなくなってきました。身の丈に合った仕事をしたいと考えるようになった矢先、2011年に東日本大震災が起こります。事務所を辞めてボランティアを始めたのち、そのまま独立の道を選びました。

当時は東京・谷中の古い木造アパートに住んでいて、その物件が取り壊しになることを知りました。耐震補強を施してまでアパート経営を続けるのが難しくなっていたのです。そこでアパートの最後を飾るためのアートイベントを企画します。このイベントが意外なほど好評で、大家さんも建物を残そうということになり、2013年に最小文化複合施設「HAGISO」をスタートしました。建物のリノベーションも、その後の運営も、私の会社で行っています。

HAGISOではさまざまな展示や催しを行い、多くの人が集まるようになってきました。谷中という地域の魅力が、HAGISOの価値を担保しているのです。ただし住民にとっての街の魅力と、観光地として訪れる人々の評価がずれているという課題もあります。そこで、1日を通してリアルな谷中を体験してもらうため、HAGISOをレセプションにして谷中全体をホテルとするhanareのアイデアが浮かびました。お風呂は昔ながらの銭湯で、レストランは街中の食堂を案内するのです。宿泊棟は、ずっと無人だった木造アパートに目をつけました。

意識を変えると、街の魅力が浮かび上がる

谷中では、いつの間にか消えていく木造建築が多くあります。hanareの宿泊棟の建物も、そうなっていく運命だったと思います。そのアパートが気になっていたため、大家さんを探し当ててhanareのアイデアを提案しました。大家さんは、祖母から建物を相続したものの、改修してアパートを再開するリスクは大きく、しかし思い出があって取り壊しや売却ができなかったそうです。築後約60年の建物だったので、一般的には価値のないものとして取り壊しになる物件でしょう。しかし、古民家とは違ってプロダクト的に量産された安普請であることに、逆に自由にリノベーションできる可能性を感じました。また、さらに使い続けて築100年になると、文化的価値が高まるかもしれません。2016年にオープンしたhanareの宿泊棟は、本来の佇まいや、以前の大家さんの趣味を感じさせる型ガラスを残しながら、間取りや床の高さなど大部分を一新しています。新しい空間によって、周囲の街の見え方が変わりました。例えば近隣の建物との距離の近さや、密集した電線は、マイナス面として受け取られがちです。しかし宿泊客からは「距離の近さが楽しい」「街に住んでいると実感した」という感想をもらいます。

街の景観を美化することは、しばしば地域の意向に合わなかったり、画一化や地価の上昇などを引き起こすため、ジェントリフィケーションとして世界的な問題になっています。しかしhanareが試みたのは、デザインで人の意識を変えること。これなら地域に負担をかけず、時間もお金もあまり必要ありません。

ただし、その地域になじみのない人を呼び込むのですから何らかの配慮は必要です。hanareで はチェックインの際に、街での暮らし方のマナーを伝えます。これを「面倒くさい」と感じるか、「未知の世界を体験する準備」と感じるかも、お客さんの意識次第。そんな関係性を構築するコミュニケーションのプロセスもデザインの一部だと考えています。

まちやどのネットワークを広げたい

hanareを運営する中で、宿というものの存在意義をあらためて意識するようになりました。宿とは「街の交通整理役」なのです。どんな人を街に呼び、どう行動してもらい、何を得てもらうのか、どんな気持ちで旅立ってもらえるか。私たちがつくる流れは小さくても、毎日続けていくと大きな流れになっていきます。

人が知らない街を楽しむためには、ある種のリテラシーが欠かせません。似たような街並みも、地域性や歴史を知るとリテラシーのハードルが下がっていきます。そのための宿の強みは、人にフェイス・トゥ・フェイスで働きかけられることです。日々、新しい人に出会っていると、そのためのアイデアが次々と湧いてきます。

hanareで得たノウハウを生かし、日本まちやど協会を設立して、地域と密着した宿の連携を進めています。「街=宿」という考え方で活動している事例は全国にあり、そんな活動を結びつけていきたいのです。仕事がないと言われる地方の街で、特別な技術や設備がなくても、地域ならではの魅力を提案できる宿があれば、観光という産業が生まれます。宿泊者は一生忘れられない体験をするかもしれないし、それは地域の人々にとっても大きな喜びになります。

私たちがhanareという「まちやど」を運営する大きな理由は、この活動がとてもおもしろいということ。ユーザーにサービスを直接提供することはシビアでスリリングですが、得られることがたくさんあります。かかわる領域や人もどんどん広がって、すべてのつながりから感動が得られるのです。私たちは、街づくりをしようというつもりはなく、自分たちが楽しみながらできることをやり、結果として誰かの役に立つならうれしい。そんな意識で、この活動を続けたいと考えています。

ソニー株式会社 クリエイティブセンター

スタジオ6 マスターデザイナー

高木 紀明

スタジオ6 デザインプロデューサー

鞍田 享

スタジオ2 シニアアートディレクター

坂田 純一郎

「便利なものはつくらない」という使命感

この「aibo」の開発が本格的に始まったのは、2018年に製品が発売される約1年半前でした。背景にあったのは、1999年発売の初代「AIBO」から時間が経ち、技術が大きく発展した現在、ソニーに再び何ができるのかという議論です。そこでインハウスのデザイナーやエンジニアたちが選ばれ、チームを組んで開発を行うことになりました。当初、各自がそれぞれに目標をもっていましたが、それらをふまえてチーム内のコミュニケーション・デザイナーが最初に設定したキーワードが「生命感」でした。

生命感をそなえたロボットをソニーがつくるにあたり、どんなデザインがふさわしいのか。私たちは開発を進めながら答えを探っていきました。一貫して重視したのは、愛情の対象になるaiboをつくることでした。「それはかわいい?」「それはうれしい?」という問いかけを、チームのメンバーで常にしていました。一方で同時に共有されていたのは、単に便利なものはつくらないという気持ちです。

一般にメーカーにとっては、ファンクションこそが最大のバリューとされています。こんなことができる、こんな性能をもっている、だからすごい、という評価軸です。たとえばスマートスピーカーは、AIなどの高度なテクノロジーを活用していても、ユーザーのコマンドに対して応える道具です。便利さによって生活を変えられるとしても、人と製品の関係が構築されるわけではありません。

それに対して新しいaiboは、aibo自体が欲求をもち、aiboの欲求を基点にものごとがスタートするような存在なのです。だから、利便性の達成とは異なる目的意識でデザインすることを考えなければなりませんでした。そのため既存の製品とまったく異なる形、色、表情、動きなどをつくり出していくことになったのです。

親しみを抱かせるディテールと動き

こうした考え方に基づいて、私たちは初代のAIBOから大きく飛躍する必要性を感じました。初代のAIBOはあくまでもロボットらしい外観でしたが、新しいaiboは、パーツとパーツの隙間をできるだけ狭くして指などが挟まらないようにし、手を触れたくなる、抱き上げたくなる存在を目指しました。硬い素材を使っていても柔らかい印象を与えるようにしたかったのです。

また、暮らしのシーンの中に樹脂を使った製品は多いのですが、歯ブラシのように口に触れるものの多くは無塗装です。aiboも塗装を多用せず、白いパーツだけでも素地の色合いが違う3種類の樹脂を用いました。こうした仕上げは通常の工業製品ではほとんど見られません。塗装した部分も3層塗装で、塗装が落ちにくいように配慮しました。

目についても、コストや消費電力から判断すると、最も妥当なのはバックライト付きLEDです。しかし周囲が明るいと見えにくく、暗い場所では光る目が怖いという意見がありました。最終的に採用したOLEDは多様な表現が可能で、それ自体が発光するため自然に見えます。「目が合う」感覚さえ抱かせてくれます。言葉を発しないaiboも、「目は口ほどにものを言う」のです。

aiboの動きもまた、これまでにないUXの考え方から生まれたものです。最近では新製品のUX開発にあたって、人々がその製品と出会い、購入し、実際に用いて目的を達成する過程を、カスタマージャーニーとして図式化する手法が多く採られます。しかし、aiboのようなそれ自体が知性をもった存在であると、いわばaiboからストーリーが始まるので、カスタマージャーニーが描けません。そこで、どこまでインタラクションの瞬間を豊かにできるのかを目指しました。参考にしたのはドギーランゲージと呼ばれる本物の犬の振る舞いです。「甘える」「拗ねる」のように通常のUXにない感情の表現は、こうして実現しました。aiboの初期コンセプトである愛情の対象としてもたらされる多数の動きがベースとなりますが、その種類はユーザーとのコミュニケーションを通して徐々に増えていきます。

「人」と「AI×ロボット」の関係性のデザイン

aiboは、外部からの光や音を認識する技術にも、それらを処理して何らかの判断をする技術にも、そして独特の動きや表情にも、すべてにAIが活用されています。相手を理解して自分の行動を決める意志を、aiboはもっているのです。誰も遊んでくれなければ、退屈そうにしたり、遠吠えしたりもします。

さらにユニークなのは、一つひとつのaiboがすべて違う性格をもち、周囲との関係性によって多様に成長していくことです。そしてAIによって学習しても、その学習をわざと行動に生かさないときもあります。遊びたいはずなので、こちらが遊ぼうとすると、わざと人を避けたりするのです。aiboでは、正しい性格や成長というものを設定していません。あくまで自律的な存在といえるでしょう。

aiboのAIはファンクショナルというより「無垢」なAIです。なぜなら、aiboにとってAIは構成要素ではなく、AIがラップアップされ全体化された対象としてのaiboであって、それぞれのaiboという存在として振る舞うことができるのです。

そんなaiboと人との間に、新しいストーリーが生まれていくことを、私たちは最も大切にしました。オーナーの気持ちがデザイナーに「憑依」したような状態で、その関係性を身をもって考え抜いたほどです。

カメラのように人が使う道具をデザインするときは、ユーザーとものとの関係に対するデザイナーの視点は「俯瞰」的で構いません。しかし今後の世の中には、より高度なAIとロボティクスを融合した製品が増えていくでしょう。aiboのように、ある種の意志ととらえられるものをもつロボットもきっと普及していきます。彼らと人の理想的な関係性を、デザイナーは今までの製品とは違う意識をもって、単に俯瞰するだけでなく創造していくべきです。

AIやロボットが、人に利便性をもたらすだけの召使いで、そんな召使いが身の回りにあふれる未来は、本当に幸せでしょうか。彼らと一緒に過ごすことで暮らしが豊かになり、世界が平和になるという未来を、私たちは描きたい。「その最初がaiboだったね」と言ってもらえたら、そんなにうれしいことはありません。それこそが、私たちの果たすべき役割だと考えています。

株式会社フードハブ・プロジェクト 支配人

真鍋 太一

地域の内外での循環と価値の伝え方

フードハブ・プロジェクトとは、地域の農業を次の世代につなぐため、2016年に徳島県神山町で役場や農業者、私が所属する民間企業などで興した株式会社の名前です。地域で育てて地域で食べるという意味を込めた「地産地食」を合言葉に、農業チームが育てたものを、食堂「かま屋」で調理をして地域の人に食べていただく、小さいものと小さいものをつなぐ循環をつくっています。かま屋に併設したパン屋と調味料などを扱う食料品店も含めて町外の方も利用できますが、基本的には神山町の方々に向けて営業しています。「フードハブ」とは、アメリカ農務省(USDA)が提唱する農産物の新しい流通の仕組みから引用しました。また新たに間に立つ流通の仕組みをつくっても仕方ないので、人口約5,300人の神山町で、自分たちで作物をつくって食を提供するまで完結させる仕組みと再定義しています。

農的な暮らしで培われてきた文化、風景、暮らしが急速に失われていることへの危機感を持った少数の地元の方と私とで、2015年に役場が地方創生の戦略を検討するワーキンググループを立ち上げたとき、多数の合意形成はあえて目指さず、きちんとリスクのとれる、批判を受けても倒れないチーム編成が大切だと考えました。大勢を一度に説得するのではなく、良質な料理やパンや加工品によって活動の意味を届け、伝わるまで待つ「遅いコミュニケーション」をとることも意識しました。月1回制作する紙媒体『かま屋通信』も、徳島新聞の折り込みチラシとして神山町内で無料配布しています。購読率が8割を超えるこの媒体はアナ ログなSNSとして支持されています。

食堂のランチで使われた地元食材の割合を示す「産食率」を、毎月この通信の同じコーナーに掲載することも、地域への浸透を意識してのことです。数値化を繰り返し、オープンにすることを心がけました。

町内外の方々に応援していただくためにパン屋は欠かせない存在です。パンは地元に向けて日常性を持つのはもとより、町外の人に向けて非日常性を持つ食品でもあります。町外から車で何時間かけてでも買いに来る人がいますし、オンライン販売を通じて我々の情報を遠くまで伝えてくれるツールでもあります。

食の循環をつくる上で大切なのは、地域への愛着の育て方だと思います。これを具体的な行動に因数分解しますと、

- 利益率など経済合理性よりも、地域の文化に貢献するという美学を優先させる。

- 外からの新しい価値に目を向けるのではなく、地域内にあるものの価値を掘り下げ、磨き直す。

- 非日常ではなく、日常の食に落とし込むことで、地域の人が受け入れやすくなり、循環が加速する。

- 日常を支える料理人やパン職人などのつくり手を大切にする。

このような4つのメソッドに集約することができます。同時にハードのデザインもとても大切です。食堂を地元の方にとって違和感のない場にするため、間口を広くとるための立地から空間デザインまでチームで検討しました。

イノベーションよりも改善と内側への眼差しを

ゼロから何かを生み出すイノベーション以上に、そこにある地域性に対して創造性をもって取り組む「改善」という姿勢を我々は大切にしています。代表例が1978年に出版された『神山の味』という郷土食を紹介する書籍です。我々にとってのバイブルで、レシピやグラフィックデザインも含めてベースにしています。グッドデザイン賞でこの活動のスピード感も評価されたのは、意外でしたが、ゼロイチよりも「改善」をさまざまな案件で繰り返すからスピード感があるように見えるのかもしれません。

アーティスト・イン・レジデンスから着想したシェフ・イン・レジデンスという取り組みも機能し始めました。国内外のシェフに神山町に滞在してもらいながら、いろいろな活動を地元でやります。フードハブ・プロジェクトをやってみたいという各地からの申し出に対し、彼らの力を借りてメソッドや考え方を提供しています。京都・与謝野町、広島・尾道市、鹿児島市の地元の方々から声をかけていただいたこの取り組みは、店舗のコンセプトづくりや製品開発の依頼へと発展しています。3月10日オープンの尾道駅舎内「おのまる商店」では、地域食材を使った食品の開発やコンセプトづくりに昨年から関わってきたのですが、ここでも外ではなく内側に眼差しを向け、 地元の海と山の幸のポテンシャルにしつこくこだわるよう、関わる方の意識のチューニングを徹底しました。

働き方も含めた実験的なデザイン

地域の足元に注目する我々のような取り組みは丁寧につくりこむ必要がありますが、同時に社会資本化すべきものだとも思います。農業・飲食業・製品開発・食育を同時に、かつチームで取り組むことで、地域に還元できると思っています。ローカリティだから可能な、社会的な時間と私的な時間が融合したような働き方を推奨しているので、離職率も低く、多くのスタッフがチームで働くメリットを感じています。私が働く民間企業は出資者であると同時に、メディアづくりのノウハウを提供するなど、事業のスピード感を上げる存在です。短期的に見るとフードハブは収益性の低い新規事業かもしれませんが、長期的に見て福利厚生や採用面でプラスに働くなど、複合的な作用があると感じています。

食の取り組みにおいておいしさは大前提ですが、デザインは、おいしい味の先にある美しい食文化や風景という美学に、多くの人がどのくらい思いを馳せられるかという点に機能し得ると思います。

取材/執筆

小川 彩(ディレクター提言1、2、3、4、5、7及びフードハブ・プロジェクト)

土田貴宏(ディレクター提言6及びおてらおやつクラブ、hanare、aibo)

![貧困問題解決に向けてのお寺の活動 おてらおやつクラブ [Temple activities for solving poverty problems Otera oyatsu club]](../images/2018/fi/fi_category_img11.png)

![宿泊施設 hanare [Hotel hanare]](../images/2018/fi/fi_category_img12.png)

![エンタテインメントロボット aibo [Entertainment Robot aibo]](../images/2018/fi/fi_category_img13.png)

![農業と食文化の地域内循環システム フードハブ・プロジェクト [Small local food system for farming & food culture Food Hub Project]](../images/2018/fi/fi_category_img14.png)